Рассказчик: Оби Ван Киноби

14.02.2026, Остальные новые истории

Военно-морские силы отклонили её кандидатуру, потому что она была слишком старой и слишком худой. Однако позже она изобрела код, который до сих пор управляет вашим банковским счётом, и дослужилась до звания адмирала.

В 1943 году Грейс Хоппер было 37 лет, у неё была докторская степень по математике Йельского университета, и она пыталась вступить в ВМС США во время Второй мировой войны. Ей отказали. Она на два года превышала возрастной лимит. Её вес был на 7 кг ниже нормы. К тому же она была женщиной, которая надеялась работать с военными технологиями — в то, что женщины на это способны, флот просто не верил.

Грейс не сдалась. Она нашла другой путь через специальную программу, получила разрешение и наконец надела форму. Ей поручили почти невыполнимую задачу: работу над компьютером Harvard Mark I. Был 1944 год. Mark I занимал целую комнату и весил 5 тонн. Он имел более 750 000 механических деталей, которые гремели и звенели, вычисляя траектории артиллерии. Очень немногие понимали, как он работает. Ещё меньше людей верили, что женщине это под силу.

Грейс Хоппер не просто изучила, как он работает — она переосмыслила саму суть компьютеров. Она научила машины «говорить» по-английски. В 1940–1950-х годах программирование означало написание машинного кода: бесконечных строк из единиц и нулей, понятных только компьютерам. Это было медленно, ненадёжно и заставляло людей думать как машины. Грейс считала, что в этом нет смысла.

«Почему люди должны говорить на языке компьютеров? — спрашивала она. — Почему мы не можем научить компьютеры понимать наш?» Мир вычислительной техники откровенно отвергал её идеи. Говорили, что компьютеры могут обрабатывать только цифры и никогда не поймут слова. Пытаться было бесполезно.

В 1952 году Грейс Хоппер доказала, что они ошибались. Она создала первый в мире компилятор — программу, которая переводила понятные человеку инструкции в машинный код. Она назвала его системой A-0, и это навсегда изменило вычислительную технику.

К концу 1950-х годов Грейс возглавляла команду, разработавшую COBOL — универсальный язык программирования для бизнеса. COBOL был создан так, чтобы людям не обязательно было быть программистами, чтобы его понимать. Вместо символов и непонятного синтаксиса он использовал обычные английские слова: читать, писать, складывать, вычислять. Впервые программу можно было прочитать и действительно понять, что она делает. Элита программистов насмехалась над этим, считая язык слишком простым, но COBOL стал самым распространённым бизнес-языком в истории.

Даже сегодня программное обеспечение, основанное на идеях Грейс, обеспечивает 95% операций в банкоматах, 80% покупок по банковским картам, большинство систем бронирования авиабилетов и выплат социального страхования. Её видение поддерживает мировую экономику уже более 70 лет.

В 1947 году, настраивая компьютер Mark II, команда Грейс столкнулась с неисправностью. Открыв машину, они нашли причину: моль, застрявшую в одном из реле. Грейс вклеила её в журнал и написала, что это был первый реальный случай обнаружения «жука» (bug). Она не придумала этот термин, но обожала эту историю, потому что она идеально отражала её подход: найти проблему, исправить её, задокументировать и двигаться дальше.

Грейс десятилетиями служила во флоте и стала известна своей способностью делать сложные идеи простыми. Она носила с собой кусочки проволоки длиной ровно 30 см — расстояние, которое свет проходит за одну наносекунду. Она показывала их адмиралам, объясняя, почему возникают задержки связи. Она превращала невидимые концепции в нечто реальное, что можно было подержать в руках.

Её снова и снова вызывали из отставки, потому что флоту был нужен её опыт. Она окончательно ушла на покой в 1986 году в возрасте 79 лет, став самым пожилым кадровым офицером в истории ВМС США. К тому времени она была контр-адмиралом. Она получила множество наград, более 40 почётных степеней и была введена в Национальный зал славы женщин. «У вас нет оправдания для медлительности», — говорила она с улыбкой.

Грейс Хоппер ушла из жизни в Новый год 1992 года в возрасте 85 лет. Флот назвал в её честь эсминец, а крупнейшее собрание женщин в сфере технологий носит её имя. Но её главное наследие — это то, чем вы пользуетесь каждый день. Каждый раз, когда компьютер понимает ваши указания, вы видите результат её труда.

Ей говорили, что женщины не справятся с компьютерами, что машины не поймут язык, что она слишком стара для службы. Она доказала, что все ошибались. Грейс Хоппер не просто программировала компьютеры — она программировала будущее. Она верила, что технологии должны служить людям, а не наоборот. «Самая опасная фраза в языке — “мы всегда так делали”». Грейс Хоппер никогда так не поступала — и мир стал лучше благодаря этому.

Из сети

В 1943 году Грейс Хоппер было 37 лет, у неё была докторская степень по математике Йельского университета, и она пыталась вступить в ВМС США во время Второй мировой войны. Ей отказали. Она на два года превышала возрастной лимит. Её вес был на 7 кг ниже нормы. К тому же она была женщиной, которая надеялась работать с военными технологиями — в то, что женщины на это способны, флот просто не верил.

Грейс не сдалась. Она нашла другой путь через специальную программу, получила разрешение и наконец надела форму. Ей поручили почти невыполнимую задачу: работу над компьютером Harvard Mark I. Был 1944 год. Mark I занимал целую комнату и весил 5 тонн. Он имел более 750 000 механических деталей, которые гремели и звенели, вычисляя траектории артиллерии. Очень немногие понимали, как он работает. Ещё меньше людей верили, что женщине это под силу.

Грейс Хоппер не просто изучила, как он работает — она переосмыслила саму суть компьютеров. Она научила машины «говорить» по-английски. В 1940–1950-х годах программирование означало написание машинного кода: бесконечных строк из единиц и нулей, понятных только компьютерам. Это было медленно, ненадёжно и заставляло людей думать как машины. Грейс считала, что в этом нет смысла.

«Почему люди должны говорить на языке компьютеров? — спрашивала она. — Почему мы не можем научить компьютеры понимать наш?» Мир вычислительной техники откровенно отвергал её идеи. Говорили, что компьютеры могут обрабатывать только цифры и никогда не поймут слова. Пытаться было бесполезно.

В 1952 году Грейс Хоппер доказала, что они ошибались. Она создала первый в мире компилятор — программу, которая переводила понятные человеку инструкции в машинный код. Она назвала его системой A-0, и это навсегда изменило вычислительную технику.

К концу 1950-х годов Грейс возглавляла команду, разработавшую COBOL — универсальный язык программирования для бизнеса. COBOL был создан так, чтобы людям не обязательно было быть программистами, чтобы его понимать. Вместо символов и непонятного синтаксиса он использовал обычные английские слова: читать, писать, складывать, вычислять. Впервые программу можно было прочитать и действительно понять, что она делает. Элита программистов насмехалась над этим, считая язык слишком простым, но COBOL стал самым распространённым бизнес-языком в истории.

Даже сегодня программное обеспечение, основанное на идеях Грейс, обеспечивает 95% операций в банкоматах, 80% покупок по банковским картам, большинство систем бронирования авиабилетов и выплат социального страхования. Её видение поддерживает мировую экономику уже более 70 лет.

В 1947 году, настраивая компьютер Mark II, команда Грейс столкнулась с неисправностью. Открыв машину, они нашли причину: моль, застрявшую в одном из реле. Грейс вклеила её в журнал и написала, что это был первый реальный случай обнаружения «жука» (bug). Она не придумала этот термин, но обожала эту историю, потому что она идеально отражала её подход: найти проблему, исправить её, задокументировать и двигаться дальше.

Грейс десятилетиями служила во флоте и стала известна своей способностью делать сложные идеи простыми. Она носила с собой кусочки проволоки длиной ровно 30 см — расстояние, которое свет проходит за одну наносекунду. Она показывала их адмиралам, объясняя, почему возникают задержки связи. Она превращала невидимые концепции в нечто реальное, что можно было подержать в руках.

Её снова и снова вызывали из отставки, потому что флоту был нужен её опыт. Она окончательно ушла на покой в 1986 году в возрасте 79 лет, став самым пожилым кадровым офицером в истории ВМС США. К тому времени она была контр-адмиралом. Она получила множество наград, более 40 почётных степеней и была введена в Национальный зал славы женщин. «У вас нет оправдания для медлительности», — говорила она с улыбкой.

Грейс Хоппер ушла из жизни в Новый год 1992 года в возрасте 85 лет. Флот назвал в её честь эсминец, а крупнейшее собрание женщин в сфере технологий носит её имя. Но её главное наследие — это то, чем вы пользуетесь каждый день. Каждый раз, когда компьютер понимает ваши указания, вы видите результат её труда.

Ей говорили, что женщины не справятся с компьютерами, что машины не поймут язык, что она слишком стара для службы. Она доказала, что все ошибались. Грейс Хоппер не просто программировала компьютеры — она программировала будущее. Она верила, что технологии должны служить людям, а не наоборот. «Самая опасная фраза в языке — “мы всегда так делали”». Грейс Хоппер никогда так не поступала — и мир стал лучше благодаря этому.

Из сети

07.02.2026, Новые истории - основной выпуск

Из сети

Подслушано в парке. Диалог бабушка-внучка. Вы бы видели эту бабушку! Советская система не могла воспитать таких женщин. Это они воспитывали эту систему.

Бабушка: Тебе хоть парень нравится?

Внучка: Какой?

Бабушка: Какой?! К которому на свидание собираешься?

Внучка: (без энтузиазма) — Ну, нравится.

Бабушка: Только без «ну», пожалуйста. Деточка, если парень нравится, то девушка одевается так, как будто день хочет провести как леди, а ночь — как гейша. А ты, дорогая, оделась так, как будто день и ночь хочешь провести в песочнице на спортивной площадке. Отсюда, видимо, эта идея с джинсами, кроссовками и спортивной. А вот это что такое за вещмешок у тебя в руках?

Внучка: Сумка.

Бабушка: В эту сумку, деточка, можно парашют сложить. Два. В твою сумочку на свидании должны вмещаться только мобильный телефон, чтоб мне позвонить, когда опаздываешь, ключи, немного денег, блеск для губ и презервативы. Блеск для губ, кстати, нужен для того чтобы потом понадобились презервативы. А у тебя в этом рюкзаке что? Палатка, запасные кроссовки и казанок?

Внучка: Нет. Ну… всякое.

Бабушка: Иди лучше переодевайся. И лучше в платье. Что на первом свидании делать помнишь?

Внучка: Не целоваться.

Бабушка (с большим удивлением в голосе): Это тебе родители сказали? А чего это? Целуйся себе на здоровье. Квалификацию заодно проверишь. На первом свидании, деточка, слушаем внимательно и наблюдаем. Забыл мужчина тебе руку, выходя из транспорта, подать, — вычеркиваешь его телефон из памяти. Если мама этому мальчика в детстве не научила, уже никто не научит. Про родителей спрашиваешь. Если человек плохо о родителях отзывается — значит, мерзавец. Редкостный. Даже детдомовские не позволяют себе плохо о родителях говорить. Бывают плохие родители — не без этого, тогда люди просто молчат и все. И самое главное.

Внучка: — Что?

Бабушка: — Если ты действительно нужна этому мужчине, он не только будет сам говорить, но еще и внимательно тебя слушать. Свою женщину всегда слушают очень внимательно. Всегда!

Землянин.Ф

Подслушано в парке. Диалог бабушка-внучка. Вы бы видели эту бабушку! Советская система не могла воспитать таких женщин. Это они воспитывали эту систему.

Бабушка: Тебе хоть парень нравится?

Внучка: Какой?

Бабушка: Какой?! К которому на свидание собираешься?

Внучка: (без энтузиазма) — Ну, нравится.

Бабушка: Только без «ну», пожалуйста. Деточка, если парень нравится, то девушка одевается так, как будто день хочет провести как леди, а ночь — как гейша. А ты, дорогая, оделась так, как будто день и ночь хочешь провести в песочнице на спортивной площадке. Отсюда, видимо, эта идея с джинсами, кроссовками и спортивной. А вот это что такое за вещмешок у тебя в руках?

Внучка: Сумка.

Бабушка: В эту сумку, деточка, можно парашют сложить. Два. В твою сумочку на свидании должны вмещаться только мобильный телефон, чтоб мне позвонить, когда опаздываешь, ключи, немного денег, блеск для губ и презервативы. Блеск для губ, кстати, нужен для того чтобы потом понадобились презервативы. А у тебя в этом рюкзаке что? Палатка, запасные кроссовки и казанок?

Внучка: Нет. Ну… всякое.

Бабушка: Иди лучше переодевайся. И лучше в платье. Что на первом свидании делать помнишь?

Внучка: Не целоваться.

Бабушка (с большим удивлением в голосе): Это тебе родители сказали? А чего это? Целуйся себе на здоровье. Квалификацию заодно проверишь. На первом свидании, деточка, слушаем внимательно и наблюдаем. Забыл мужчина тебе руку, выходя из транспорта, подать, — вычеркиваешь его телефон из памяти. Если мама этому мальчика в детстве не научила, уже никто не научит. Про родителей спрашиваешь. Если человек плохо о родителях отзывается — значит, мерзавец. Редкостный. Даже детдомовские не позволяют себе плохо о родителях говорить. Бывают плохие родители — не без этого, тогда люди просто молчат и все. И самое главное.

Внучка: — Что?

Бабушка: — Если ты действительно нужна этому мужчине, он не только будет сам говорить, но еще и внимательно тебя слушать. Свою женщину всегда слушают очень внимательно. Всегда!

Землянин.Ф

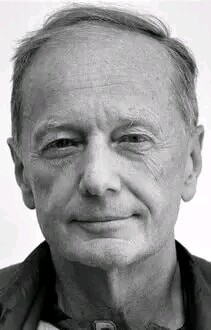

Когда мне исполнилось семнадцать лет, на время студенческих каникул, вместо того чтобы отпустить меня с любимой девушкой на лето в Одессу, отец отправил меня на два месяца работать в ботаническую экспедицию разнорабочим на Курильские острова. Теперь я понимаю: он хотел, чтобы я перелетел через весь Советский Союз, понял, увидев тайгу, острова, моря, океаны, что я все-таки живу в лучшей в мире стране.

Короткими замечаниями, как гомеопатическими дозами, папа пытался порой охладить во мне восторг, который я испытывал вместе с толпой, загипнотизированной прессой, и «мультяшечными», как он говорил, революционерами!

Конец перестройки. Первый съезд депутатов. Горбачев, Сахаров... Крики на трибунах. Впервые, глядя на прямые репортажи из Дворца Съездов, мы почувствовали первые вздохи гласности и свободы слова. Увидели тех, кто впоследствии начал называть себя громким словом «демократы». Я смотрел телевизор, отец стоял за моей спиной, потом вдруг махнул рукой и полусказал:

— Что те были ворами, что эти... Только новые будут поумнее! А потому — украдут поболее!

— Папа, это же демократия!

— Не надо путать демократию со склокой.

Прошло совсем немного времени, и я, и все мои интеллигентные друзья теперь, рассуждая о наших политиках, говорят не «демократы», а «так называемые демократы». Мол, не хочется пачкать слово «демократия».

В 1989 году, вернувшись из своих первых гастролей по Америке, я с восторгом рассказывал о своих впечатлениях в кругу семьи. Так обычно делал мой отец, возвращаясь из путешествий. Отец слушал мои восхищения со сдержанной улыбкой, не перебивая, и потом сказал только одну фразу: «Я смотрю, ты так ничего и не понял. Хотя дубленку привез хорошую!»

Я очень обиделся. За мою поездку, за совершенство Америки, за западную демократию, свободу, за то будущее, которое я рисовал в своем воображении для России. Мы поссорились. Отец не мог мне объяснить, что он имел в виду. Или я просто не хотел его понимать. Я ведь уже был звездой! На мои выступления собирались тысячи зрителей. Правда, я запомнил его слова, которые он сказал, чтобы закончить наш спор: «Ладно, не будем ссориться. Ты еще, наверное, не раз на Западе побываешь. Но когда меня не будет, помни, все не так просто! Жизнь — не черно-белое телевидение».

Как будто он знал тогда, что через пять лет я кардинально поменяю свое мнение об Америке.

Мне иногда кажется, что родители уходят из жизни для того, чтобы дети начали все-таки прислушиваться к их советам. Сколько моих знакомых и друзей вспоминают теперь советы своих родителей, уже после их смерти.

После ухода отца из жизни я стал его послушным сыном!

Сейчас, когда отца нет, я все чаще вспоминаю наши ссоры. Я благодарен ему прежде всего за то, что он не был обывателем. Ни коммунисты, ни «демократы», ни журналисты, ни политики, ни Запад, ни писательская тусовка не могли заставить его думать так, как принято. Он никогда не был коммунистом, но и не попадал под влияние диссидентов.

Только мы, его самые близкие, знали, что он верит в Бога. У него была в тайнике иконка, оставшаяся от его мамы. И ее крестик. Незадолго до смерти, понимая, что он скоро уйдет из жизни, он перекрестил меня, некрещеного, давая этим понять, что когда-нибудь мне тоже надо креститься.

А диссидентов он считал предателями. Убеждал меня, что скоро их всех забудут. Стоит только измениться обстановке в мире. Я «инакомыслящих» защищал со всей прытью молодости. Отец пытался переубедить меня:

— Как ты можешь попадаться на эти «фиги в кармане»? Все эти «революционеры», о которых так трезвонит сегодня Запад, корчат из себя смельчаков, а на самом деле они идут театрально, с открытой грудью, на амбразуру, в которой давно нет пулемета.

— Как ты можешь, папа, так говорить? Твой отец в 37 году умер в тюрьме, и даже неизвестно, где его могила. Мамины родители пострадали от советской власти, потому что были дворянского происхождения. Мама не смогла толком доучиться. После того как ты написал романы о Японии, за тобой ведется слежка. В КГБ тебя считают чуть ли не японским шпионом. А эти люди уехали из страны именно от подобного унижения!

Отец чаще всего не отвечал на мои пылкие выпады, словно не уверен был, что в сорок с лишним лет я дозрел до его понимания происходящего. Но однажды он решился:

— КГБ, НКВД... С одной стороны, ты, конечно, все правильно говоришь. Но все не так просто. Везде есть разные люди. И между прочим, если бы не КГБ, ты бы никогда не побывал в той же Америке. Ведь кто-то же из них разрешил тебе выехать, подписал бумаги. Я вообще думаю, что там у нас наверху есть кто-то очень умный и тебя специально выпустили в Америку, чтобы ты что-то заметил такое, чего другие заметить не могут. А насчет диссидентов и эмигрантов... имей в виду, большинство из них уехало не от

КГБ, а от МВД! И не диссиденты они, а... жулики! И помяни мое слово, как только им будет выгодно вернуться, — они все побегут обратно. Америка от них еще вздрогнет. Сами не рады будут, что уговаривали советское правительство отпустить к ним этих «революционеров». Так что все не так просто, сын! Когда-нибудь ты это поймешь, — отец снова ненадолго задумался и как бы не добавил, а подчеркнул сказанное: — Скорее всего, поймешь. А если и не поймешь, ничего страшного. Дураком тоже можно прожить вполне порядочную жизнь. Тем более с такой популярностью, как у тебя! Ну, будешь популярным дураком. Тоже неплохо. За это, кстати, в любом обществе хорошо платят!

Естественно, что после такого разговора мы снова поссорились.

У папы не было технического образования. Он не мог с математической точностью определить формулу сегодняшнего дурака. Он был писателем.

Недавно мне довелось разговаривать с одним мудрым человеком. В прошлом ученым-математиком. Теперь он философ. Как модно говорить нынче — «продвинутый». Он объяснял мне свою философию: большинство людей в мире воспринимают жизнь как двухполярное измерение. На самом деле жизнь многополярна. Многополярное устройство мира лежит в основе всех восточных учений и религий. Жизнь человека не есть колебания электрического тока между плюсом и минусом. Плюс и минус, на которые опирается западно-голливудская философия, в конце-концов приводят к короткому замыканию.

Все, что мне объяснял современный философ, наверняка было точно с математической точки зрения, но мудрено для простого двухполярного обывателя. А главное, все это я знал давно от отца, который не употреблял в своей речи таких мудреных слов, как многополярные системы. Он пытался очень доходчиво мне объяснить, что «все не так просто». Не все делится на плюс и минус.

Как бы я хотел, чтобы сегодня отец слышал, что я все-таки начал прислушиваться к его словам, и еще... чтобы хоть разок спустился на землю и услышал:

«Какие же они ту-пые!» — и аплодисменты согласного зала!

Я жалею, что он ушел из жизни хоть и с надеждой, что его дети поумнеют, но с неуверенностью за эту надежду!

Михал Задорнов

Короткими замечаниями, как гомеопатическими дозами, папа пытался порой охладить во мне восторг, который я испытывал вместе с толпой, загипнотизированной прессой, и «мультяшечными», как он говорил, революционерами!

Конец перестройки. Первый съезд депутатов. Горбачев, Сахаров... Крики на трибунах. Впервые, глядя на прямые репортажи из Дворца Съездов, мы почувствовали первые вздохи гласности и свободы слова. Увидели тех, кто впоследствии начал называть себя громким словом «демократы». Я смотрел телевизор, отец стоял за моей спиной, потом вдруг махнул рукой и полусказал:

— Что те были ворами, что эти... Только новые будут поумнее! А потому — украдут поболее!

— Папа, это же демократия!

— Не надо путать демократию со склокой.

Прошло совсем немного времени, и я, и все мои интеллигентные друзья теперь, рассуждая о наших политиках, говорят не «демократы», а «так называемые демократы». Мол, не хочется пачкать слово «демократия».

В 1989 году, вернувшись из своих первых гастролей по Америке, я с восторгом рассказывал о своих впечатлениях в кругу семьи. Так обычно делал мой отец, возвращаясь из путешествий. Отец слушал мои восхищения со сдержанной улыбкой, не перебивая, и потом сказал только одну фразу: «Я смотрю, ты так ничего и не понял. Хотя дубленку привез хорошую!»

Я очень обиделся. За мою поездку, за совершенство Америки, за западную демократию, свободу, за то будущее, которое я рисовал в своем воображении для России. Мы поссорились. Отец не мог мне объяснить, что он имел в виду. Или я просто не хотел его понимать. Я ведь уже был звездой! На мои выступления собирались тысячи зрителей. Правда, я запомнил его слова, которые он сказал, чтобы закончить наш спор: «Ладно, не будем ссориться. Ты еще, наверное, не раз на Западе побываешь. Но когда меня не будет, помни, все не так просто! Жизнь — не черно-белое телевидение».

Как будто он знал тогда, что через пять лет я кардинально поменяю свое мнение об Америке.

Мне иногда кажется, что родители уходят из жизни для того, чтобы дети начали все-таки прислушиваться к их советам. Сколько моих знакомых и друзей вспоминают теперь советы своих родителей, уже после их смерти.

После ухода отца из жизни я стал его послушным сыном!

Сейчас, когда отца нет, я все чаще вспоминаю наши ссоры. Я благодарен ему прежде всего за то, что он не был обывателем. Ни коммунисты, ни «демократы», ни журналисты, ни политики, ни Запад, ни писательская тусовка не могли заставить его думать так, как принято. Он никогда не был коммунистом, но и не попадал под влияние диссидентов.

Только мы, его самые близкие, знали, что он верит в Бога. У него была в тайнике иконка, оставшаяся от его мамы. И ее крестик. Незадолго до смерти, понимая, что он скоро уйдет из жизни, он перекрестил меня, некрещеного, давая этим понять, что когда-нибудь мне тоже надо креститься.

А диссидентов он считал предателями. Убеждал меня, что скоро их всех забудут. Стоит только измениться обстановке в мире. Я «инакомыслящих» защищал со всей прытью молодости. Отец пытался переубедить меня:

— Как ты можешь попадаться на эти «фиги в кармане»? Все эти «революционеры», о которых так трезвонит сегодня Запад, корчат из себя смельчаков, а на самом деле они идут театрально, с открытой грудью, на амбразуру, в которой давно нет пулемета.

— Как ты можешь, папа, так говорить? Твой отец в 37 году умер в тюрьме, и даже неизвестно, где его могила. Мамины родители пострадали от советской власти, потому что были дворянского происхождения. Мама не смогла толком доучиться. После того как ты написал романы о Японии, за тобой ведется слежка. В КГБ тебя считают чуть ли не японским шпионом. А эти люди уехали из страны именно от подобного унижения!

Отец чаще всего не отвечал на мои пылкие выпады, словно не уверен был, что в сорок с лишним лет я дозрел до его понимания происходящего. Но однажды он решился:

— КГБ, НКВД... С одной стороны, ты, конечно, все правильно говоришь. Но все не так просто. Везде есть разные люди. И между прочим, если бы не КГБ, ты бы никогда не побывал в той же Америке. Ведь кто-то же из них разрешил тебе выехать, подписал бумаги. Я вообще думаю, что там у нас наверху есть кто-то очень умный и тебя специально выпустили в Америку, чтобы ты что-то заметил такое, чего другие заметить не могут. А насчет диссидентов и эмигрантов... имей в виду, большинство из них уехало не от

КГБ, а от МВД! И не диссиденты они, а... жулики! И помяни мое слово, как только им будет выгодно вернуться, — они все побегут обратно. Америка от них еще вздрогнет. Сами не рады будут, что уговаривали советское правительство отпустить к ним этих «революционеров». Так что все не так просто, сын! Когда-нибудь ты это поймешь, — отец снова ненадолго задумался и как бы не добавил, а подчеркнул сказанное: — Скорее всего, поймешь. А если и не поймешь, ничего страшного. Дураком тоже можно прожить вполне порядочную жизнь. Тем более с такой популярностью, как у тебя! Ну, будешь популярным дураком. Тоже неплохо. За это, кстати, в любом обществе хорошо платят!

Естественно, что после такого разговора мы снова поссорились.

У папы не было технического образования. Он не мог с математической точностью определить формулу сегодняшнего дурака. Он был писателем.

Недавно мне довелось разговаривать с одним мудрым человеком. В прошлом ученым-математиком. Теперь он философ. Как модно говорить нынче — «продвинутый». Он объяснял мне свою философию: большинство людей в мире воспринимают жизнь как двухполярное измерение. На самом деле жизнь многополярна. Многополярное устройство мира лежит в основе всех восточных учений и религий. Жизнь человека не есть колебания электрического тока между плюсом и минусом. Плюс и минус, на которые опирается западно-голливудская философия, в конце-концов приводят к короткому замыканию.

Все, что мне объяснял современный философ, наверняка было точно с математической точки зрения, но мудрено для простого двухполярного обывателя. А главное, все это я знал давно от отца, который не употреблял в своей речи таких мудреных слов, как многополярные системы. Он пытался очень доходчиво мне объяснить, что «все не так просто». Не все делится на плюс и минус.

Как бы я хотел, чтобы сегодня отец слышал, что я все-таки начал прислушиваться к его словам, и еще... чтобы хоть разок спустился на землю и услышал:

«Какие же они ту-пые!» — и аплодисменты согласного зала!

Я жалею, что он ушел из жизни хоть и с надеждой, что его дети поумнеют, но с неуверенностью за эту надежду!

Михал Задорнов

05.02.2026, Остальные новые истории

Обнаружив место побоища и увидев разбросанные тела мёртвых немецких солдат, командование Вермахта, скорее всего, приняло событие за "внезапную атаку превосходящих сил противника". Конечно, ведь разом погиб почти целый взвод опытных фронтовиков, включая офицера: некоторые солдаты были попросту изрешечены огнём в упор, а четверых немцев и вовсе забили насмерть в рукопашной ударами автоматного приклада. Германские генералы в полном составе наверняка сошли бы с ума, узнай они правду: группу нацистов прикончила 20-летняя раненая и контуженая девушка - санитарный инструктор, уроженка крымского села Новый Чуваш Мария Байда...

Маша родилась 98 лет назад, 1 февраля 1922 года, окончила неполную среднюю школу в Джанкое, в дальнейшем работала в колхозе, больнице и сельском кооперативе. С первых дней войны она вступила добровольцем в истребительный батальон: окончив курсы, стала медицинской сестрой. В декабре 1941 года подала рапорт с просьбой перевести её в разведку на линию обороны Севастополя. Своё решение объяснила элементарно: "Я хочу убивать немцев". Уже будучи на пенсии, Мария Карповна рассказывала: "Я видела столько крови и страданий, что у меня просто окаменело сердце. Не могла забыть разрушенные хаты, убитых детей, стариков и женщин. На поле боя на моих глазах гибли люди. Умирали молодые, в расцвете сил: им бы ещё жить да жить, трудиться для счастья!". В разведку девушку приняли без сомнений. Мария Байда (в звании старшего сержанта) ходила через линию фронта охотиться за "языками": удавалось ей это вполне неплохо. Однажды Маша захватила обер-ефрейтора Вермахта, тащила его на себе в тыл, тот отчаянно сопротивлялся, поднял шум: немцы обстреляли группу, один из разведчиков погиб. Марию наказали трёхдневным арестом на гауптвахте. Однако уже через два часа её вызвали в штаб: пленный отказывался говорить. Завидев Машу, он поразился: его, здорового мужика, взяла в плен молодая девчонка! Немец раскис, потерял самообладание и рассказал всё. Гауптвахту отменили, а Маше объявили благодарность.

7 июня 1942 года немцы двинулись на штурм Севастополя. Мария вместе со своей разведротой приняла участие в отражении атаки. Патронов было в обрез, но разведчицу это не смущало: если становилось нечем стрелять, Маша вылезала из окопа забирала у мёртвых гитлеровцев оружие и возвращалась назад. Когда она в очередной раз отстёгивала подсумок с патронами у убитого немца, рядом разорвалась граната: девушка получила ранение осколками в голову и правую руку, была контужена, потеряла сознание. Она пришла в себя уже вечером, когда было темно. Немцы к тому времени успели прорвать оборону на нескольких участках, остатки разведроты (девять человек, в основном раненые) были взяты в плен: солдаты Вермахта как раз просматривали документы красноармейцев, собираясь уводить их с собой. Маша приняла своё решение без колебаний, молниеносно: поняв, что все нацисты стоят кучно, в одном и том же месте, она рывком подняла с земли немецкий автомат, быстро прицелилась и открыла огонь. Большинство немцев удалось застать врасплох: человек десять были убиты или тяжело ранены на месте. Раненые бойцы тут же напали на гитлеровцев и вступили с ними в рукопашную. Как только в автомате кончились патроны, Маша, схватив оружие обеими руками, словно дубину, обрушилась со звериной яростью на врагов. Красноармейцы, свидетельствуя о её подвиге, впоследствии рассказывали: на их глазах девушка проломила череп немецкому офицеру несколькими ударами приклада, затем что есть силы ударила по голове следующего немца. Не забудем, что Мария была серьёзно ранена и контужена, но это не помешало ей расправиться с врагами за небольшой промежуток времени. Всё было кончено буквально в мгновение ока. Бойцы подсчитали трупы убитых и обомлели: Маша отправила в мир иной 15 немецких солдат и одного офицера, четверых забив до смерти (!) в рукопашной. А ведь на момент подвига ей исполнилось всего 20 лет и девушкой она была хоть и физически развитой, но всё же абсолютно не напоминающей телосложением Шварценеггера. Хорошо зная тропинку через минные поля, старший сержант вывела красноармейцев в расположение своей части. Толком не залечив ранение, неустрашимая Мария Байда вернулась на передовую, вскоре была ранена ещё раз и уже тогда угодила в госпиталь на Инкерманских штольнях. Вдобавок воспалились прежние раны, начали сильно кровоточить. Находясь на больничной койке, Мария Карповна узнала: 20 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ей звание Героя Советского Союза.

Не завершив лечение, Маша вновь сбежала на фронт. Увы, воевать храброй девушке оставалось недолго... 1 июля 1942 года, в ходе массированного штурма, немцы ворвались в Севастополь. Часть Марии отступила к скале южнее Казачьей бухты: там красноармейцы укрывались ещё почти две недели, тщетно ожидая подкрепления. Оно, к сожалению, так и не прибыло. 12 июля 1942 года Мария Байда была (в шестой раз) тяжело ранена и в бессознательном состоянии захвачена в плен. Начались долгие скитания и мытарства: сначала её отвезли в Бахчисарайский концлагерь, потом - в лагерь под город Славуту. Там девушка вступила в подпольную ячейку, распространяла листовки о победах Советских войск и планировала побег, но кто-то выдал подпольщиков. Руководителя ячейки Ксению Каренину убили, а Мария Байда была отправлена на Западную Украину, в Ровно, а далее - уже в Австрию, под Зальцбург. Неугомонная девушка опять вошла в состав подпольной группы узников, собиравшейся поднять в концлагере восстание. В январе 1945 года Машу посадили в камеру гестапо. Она находилась там четыре месяца, её избивали, держали в ледяном карцере. 8 мая 1945 года узники были освобождены: Мария к тому времена заболела туберкулёзом и не могла самостоятельно ходить.

После краткого лечения через полгода она вернулась домой. Пребывание в плену поставило 23-летнюю девушку на грань инвалидности. Требовать что-то от государства, скандалить, ходить по кабинетам было не в её характере, хотя такое право она, как орденоносец, имела. Ещё шесть месяцев ушло на восстановление здоровья: к счастью, помогло проживание у моря.

В мае 1946 года Маша пошла работать простой официанткой в чайную Джанкоя. И лишь осенью 1947 года, как говорится, награда нашла героя: ей наконец-то вручили орден Ленина и медаль "Золотая звезда".

Эта красивая девушка, в одиночку в короткий промежуток времени уничтожившая полтора десятка матёрых немецких военных, всегда в дальнейшем вела себя очень скромно, без хвастовства.

В 1961 году Мария Карповна Байда переехала жить в Севастополь - город, за который она сражалась - и 25 лет подряд проработала заведующей городским ЗАГСом. По собственному признанию, за это время Герой Советского Союза зарегистрировала 60000 браков и выдала 70000 свидетельств о рождении. О своём подвиге она рассказывала журналистам редко, если только очень уж упрашивали.

Мария Карповна Байда умерла 30 августа 2002 года в возрасте 80 лет. Она была похоронена на кладбище Коммунаров в Севастополе. Сейчас её имя носит Севастопольский парк... Никто не забыт, ничто не забыто!

Маша родилась 98 лет назад, 1 февраля 1922 года, окончила неполную среднюю школу в Джанкое, в дальнейшем работала в колхозе, больнице и сельском кооперативе. С первых дней войны она вступила добровольцем в истребительный батальон: окончив курсы, стала медицинской сестрой. В декабре 1941 года подала рапорт с просьбой перевести её в разведку на линию обороны Севастополя. Своё решение объяснила элементарно: "Я хочу убивать немцев". Уже будучи на пенсии, Мария Карповна рассказывала: "Я видела столько крови и страданий, что у меня просто окаменело сердце. Не могла забыть разрушенные хаты, убитых детей, стариков и женщин. На поле боя на моих глазах гибли люди. Умирали молодые, в расцвете сил: им бы ещё жить да жить, трудиться для счастья!". В разведку девушку приняли без сомнений. Мария Байда (в звании старшего сержанта) ходила через линию фронта охотиться за "языками": удавалось ей это вполне неплохо. Однажды Маша захватила обер-ефрейтора Вермахта, тащила его на себе в тыл, тот отчаянно сопротивлялся, поднял шум: немцы обстреляли группу, один из разведчиков погиб. Марию наказали трёхдневным арестом на гауптвахте. Однако уже через два часа её вызвали в штаб: пленный отказывался говорить. Завидев Машу, он поразился: его, здорового мужика, взяла в плен молодая девчонка! Немец раскис, потерял самообладание и рассказал всё. Гауптвахту отменили, а Маше объявили благодарность.

7 июня 1942 года немцы двинулись на штурм Севастополя. Мария вместе со своей разведротой приняла участие в отражении атаки. Патронов было в обрез, но разведчицу это не смущало: если становилось нечем стрелять, Маша вылезала из окопа забирала у мёртвых гитлеровцев оружие и возвращалась назад. Когда она в очередной раз отстёгивала подсумок с патронами у убитого немца, рядом разорвалась граната: девушка получила ранение осколками в голову и правую руку, была контужена, потеряла сознание. Она пришла в себя уже вечером, когда было темно. Немцы к тому времени успели прорвать оборону на нескольких участках, остатки разведроты (девять человек, в основном раненые) были взяты в плен: солдаты Вермахта как раз просматривали документы красноармейцев, собираясь уводить их с собой. Маша приняла своё решение без колебаний, молниеносно: поняв, что все нацисты стоят кучно, в одном и том же месте, она рывком подняла с земли немецкий автомат, быстро прицелилась и открыла огонь. Большинство немцев удалось застать врасплох: человек десять были убиты или тяжело ранены на месте. Раненые бойцы тут же напали на гитлеровцев и вступили с ними в рукопашную. Как только в автомате кончились патроны, Маша, схватив оружие обеими руками, словно дубину, обрушилась со звериной яростью на врагов. Красноармейцы, свидетельствуя о её подвиге, впоследствии рассказывали: на их глазах девушка проломила череп немецкому офицеру несколькими ударами приклада, затем что есть силы ударила по голове следующего немца. Не забудем, что Мария была серьёзно ранена и контужена, но это не помешало ей расправиться с врагами за небольшой промежуток времени. Всё было кончено буквально в мгновение ока. Бойцы подсчитали трупы убитых и обомлели: Маша отправила в мир иной 15 немецких солдат и одного офицера, четверых забив до смерти (!) в рукопашной. А ведь на момент подвига ей исполнилось всего 20 лет и девушкой она была хоть и физически развитой, но всё же абсолютно не напоминающей телосложением Шварценеггера. Хорошо зная тропинку через минные поля, старший сержант вывела красноармейцев в расположение своей части. Толком не залечив ранение, неустрашимая Мария Байда вернулась на передовую, вскоре была ранена ещё раз и уже тогда угодила в госпиталь на Инкерманских штольнях. Вдобавок воспалились прежние раны, начали сильно кровоточить. Находясь на больничной койке, Мария Карповна узнала: 20 июня 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ей звание Героя Советского Союза.

Не завершив лечение, Маша вновь сбежала на фронт. Увы, воевать храброй девушке оставалось недолго... 1 июля 1942 года, в ходе массированного штурма, немцы ворвались в Севастополь. Часть Марии отступила к скале южнее Казачьей бухты: там красноармейцы укрывались ещё почти две недели, тщетно ожидая подкрепления. Оно, к сожалению, так и не прибыло. 12 июля 1942 года Мария Байда была (в шестой раз) тяжело ранена и в бессознательном состоянии захвачена в плен. Начались долгие скитания и мытарства: сначала её отвезли в Бахчисарайский концлагерь, потом - в лагерь под город Славуту. Там девушка вступила в подпольную ячейку, распространяла листовки о победах Советских войск и планировала побег, но кто-то выдал подпольщиков. Руководителя ячейки Ксению Каренину убили, а Мария Байда была отправлена на Западную Украину, в Ровно, а далее - уже в Австрию, под Зальцбург. Неугомонная девушка опять вошла в состав подпольной группы узников, собиравшейся поднять в концлагере восстание. В январе 1945 года Машу посадили в камеру гестапо. Она находилась там четыре месяца, её избивали, держали в ледяном карцере. 8 мая 1945 года узники были освобождены: Мария к тому времена заболела туберкулёзом и не могла самостоятельно ходить.

После краткого лечения через полгода она вернулась домой. Пребывание в плену поставило 23-летнюю девушку на грань инвалидности. Требовать что-то от государства, скандалить, ходить по кабинетам было не в её характере, хотя такое право она, как орденоносец, имела. Ещё шесть месяцев ушло на восстановление здоровья: к счастью, помогло проживание у моря.

В мае 1946 года Маша пошла работать простой официанткой в чайную Джанкоя. И лишь осенью 1947 года, как говорится, награда нашла героя: ей наконец-то вручили орден Ленина и медаль "Золотая звезда".

Эта красивая девушка, в одиночку в короткий промежуток времени уничтожившая полтора десятка матёрых немецких военных, всегда в дальнейшем вела себя очень скромно, без хвастовства.

В 1961 году Мария Карповна Байда переехала жить в Севастополь - город, за который она сражалась - и 25 лет подряд проработала заведующей городским ЗАГСом. По собственному признанию, за это время Герой Советского Союза зарегистрировала 60000 браков и выдала 70000 свидетельств о рождении. О своём подвиге она рассказывала журналистам редко, если только очень уж упрашивали.

Мария Карповна Байда умерла 30 августа 2002 года в возрасте 80 лет. Она была похоронена на кладбище Коммунаров в Севастополе. Сейчас её имя носит Севастопольский парк... Никто не забыт, ничто не забыто!

04.02.2026, Остальные новые истории

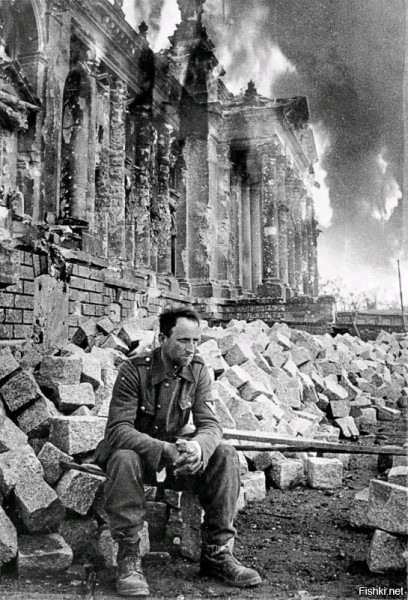

Дом Павлова в Сталинграде продержал оборону почти два месяца. Расположение здания помогло солдатам. С верхних этажей просматривалась огромная панорама, а русские солдаты могли держать под обстрелом захваченные немецкими войсками части города с дальностью свыше одного километра. Все два месяца немцы усиленно атаковали здание. Они совершали по несколько контратак за день и даже несколько раз прорывались на первый этаж. Во время таких битв разрушили одну стену здания. Советские войска держали оборону сильно и отважно, поэтому захватить дом целиком у противника никак не получалось.

24 ноября 1942 года под командованием И.И. Наумова батальон атаковал противника, захватывая близстоящие дома. И.И. Наумов погиб, И.Ф. Афанасьев и Я.Ф. Павлов получили только ранения. Мирные жители, находившиеся в подвале дома, за все два месяца не пострадали. На доме есть мемориальная надпись: «В этом доме слились воедино подвиг ратный и трудовой». А на цементной вставке процарапано «Отстоим родной Сталинград!».

2 февраля 1943 года немецко-фашистских захватчиков окончательно разгромили под Сталинградом.

24 ноября 1942 года под командованием И.И. Наумова батальон атаковал противника, захватывая близстоящие дома. И.И. Наумов погиб, И.Ф. Афанасьев и Я.Ф. Павлов получили только ранения. Мирные жители, находившиеся в подвале дома, за все два месяца не пострадали. На доме есть мемориальная надпись: «В этом доме слились воедино подвиг ратный и трудовой». А на цементной вставке процарапано «Отстоим родной Сталинград!».

2 февраля 1943 года немецко-фашистских захватчиков окончательно разгромили под Сталинградом.

03.02.2026, Остальные новые истории

Представь звезду столь исполинскую, что она выходит за пределы человеческого воображения: Стивенсон 2-18, багровый колосс, скрывающийся в глубинах нашей Галактики.

Если бы этот красный гипергигант внезапно поменялся местами с нашим Солнцем, его раздутая поверхность простиралась бы далеко за орбиту Сатурна — поглотив Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и дотянувшись глубоко в царство кольцованного гиганта. Вся внутренняя Солнечная система исчезла бы в его удушающих объятиях.

Даже свету нелегко пересечь этого монстра: одному фотону потребовалось бы более 80 минут, чтобы проползти от одного края его диаметра до другого. На этом фоне наше Солнце — само по себе тяжеловес — сжимается до жалкой точки, пылинки рядом с этим космическим титаном.

Расположенная примерно в 19 000 световых лет от нас, в созвездии Щита, Стивенсон 2-18 стремительно приближается к своей драматической развязке. По астрономическим меркам её жизнь почти завершена. Вскоре — в масштабах космоса — она, вероятно, взорвётся в катаклизмической сверхновой… или же схлопнется прямо в чёрную дыру, не оставив после себя даже вспышки.

Одна-единственная звезда, раздвигающая пределы звёздной физики, бросающая вызов нашим моделям и служащая смиряющим памятником жестоким крайностям Вселенной: масштабам столь необъятным и силам столь беспощадным, что вся наша Солнечная система кажется лишь мимолётным шёпотом в бесконечном рёве космоса.

Из сети

Если бы этот красный гипергигант внезапно поменялся местами с нашим Солнцем, его раздутая поверхность простиралась бы далеко за орбиту Сатурна — поглотив Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и дотянувшись глубоко в царство кольцованного гиганта. Вся внутренняя Солнечная система исчезла бы в его удушающих объятиях.

Даже свету нелегко пересечь этого монстра: одному фотону потребовалось бы более 80 минут, чтобы проползти от одного края его диаметра до другого. На этом фоне наше Солнце — само по себе тяжеловес — сжимается до жалкой точки, пылинки рядом с этим космическим титаном.

Расположенная примерно в 19 000 световых лет от нас, в созвездии Щита, Стивенсон 2-18 стремительно приближается к своей драматической развязке. По астрономическим меркам её жизнь почти завершена. Вскоре — в масштабах космоса — она, вероятно, взорвётся в катаклизмической сверхновой… или же схлопнется прямо в чёрную дыру, не оставив после себя даже вспышки.

Одна-единственная звезда, раздвигающая пределы звёздной физики, бросающая вызов нашим моделям и служащая смиряющим памятником жестоким крайностям Вселенной: масштабам столь необъятным и силам столь беспощадным, что вся наша Солнечная система кажется лишь мимолётным шёпотом в бесконечном рёве космоса.

Из сети

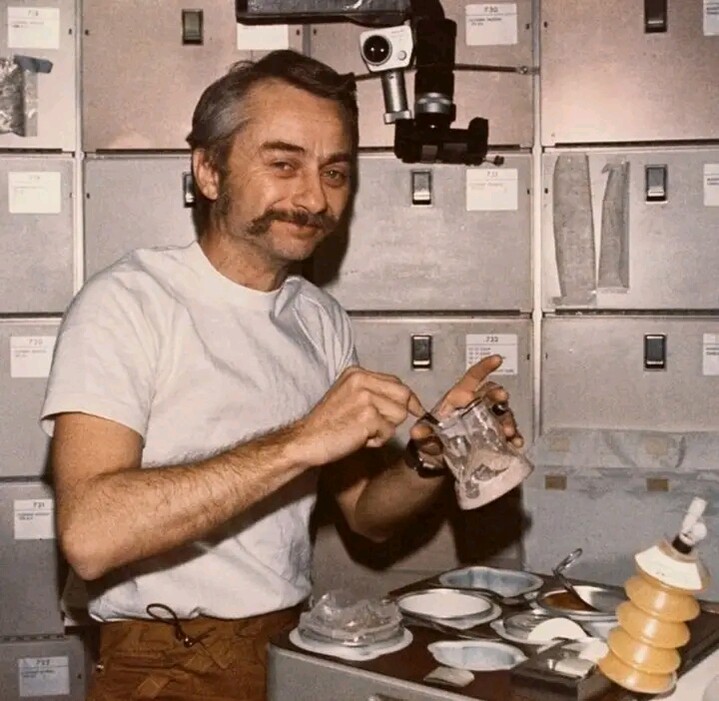

Среди всех космических курьезов и розыгрышей первое место по праву принадлежит шутке Оуэна Гарриотта.

В 1973 году он входил в экипаж американской орбитальной станции «Скайлэб». Розыгрыш, который он устроил над офицером Центра управления полетами Робертом Криппеном, достоин навечно войти в анналы космонавтики.

С собой в космос Гарриотт захватил диктофон, на который его супруга наговорила несколько заранее составленных фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппен вышел на связь с орбитальной станцией, Гарриотт ждал у передатчика с диктофоном в руке. Между станцией и Центром управления состоялся следующий диалог:

— «Скайлэб», это Хьюстон, ответьте.

— Здравствуйте, Хьюстон,— бодрым женским голосом отозвалась станция.— Это «Скайлэб».

Земля после секундного колебания поинтересовалась:

— Кто говорит?

— Привет, Боб,— отозвалась станция.— Это Хелен, жена Оуэна.

Боб несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом выдавил:

— Что ты там делаешь?

— Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое,— успокоил его голос с орбиты.

Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. Видимо, у офицера связи сдали нервы.

Из сети

В 1973 году он входил в экипаж американской орбитальной станции «Скайлэб». Розыгрыш, который он устроил над офицером Центра управления полетами Робертом Криппеном, достоин навечно войти в анналы космонавтики.

С собой в космос Гарриотт захватил диктофон, на который его супруга наговорила несколько заранее составленных фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппен вышел на связь с орбитальной станцией, Гарриотт ждал у передатчика с диктофоном в руке. Между станцией и Центром управления состоялся следующий диалог:

— «Скайлэб», это Хьюстон, ответьте.

— Здравствуйте, Хьюстон,— бодрым женским голосом отозвалась станция.— Это «Скайлэб».

Земля после секундного колебания поинтересовалась:

— Кто говорит?

— Привет, Боб,— отозвалась станция.— Это Хелен, жена Оуэна.

Боб несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом выдавил:

— Что ты там делаешь?

— Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое,— успокоил его голос с орбиты.

Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. Видимо, у офицера связи сдали нервы.

Из сети

02.02.2026, Остальные новые истории

Когда двигатель взорвался на высоте 32 000 футов, кабина наполнилась криками, но голос пилота ни разу не дрогнул.

17 апреля 2018 года. Рейс 1380 авиакомпании Southwest выполнял обычный полет уже через 20 минут, когда пассажиры услышали звук, который никто никогда не должен был слышать на крейсерской высоте: сильный металлический взрыв.

Левый двигатель разорвало на части. Шрапнель разорвала фюзеляж, разбив окно. В кабине мгновенно произошло снижение давления. Кислородные маски упали, когда ветер с ревом пронесся по самолету, как грузовой поезд. Одну пассажирку частично подтащило к разбитому окну, в то время как другие отчаянно пытались затащить ее обратно внутрь.

В кабине пилотов приборы предупреждающе заверещали. Самолет сильно тряхнуло. На волоске висели жизни 148 человек.

А затем по радио раздался голос, который изменил все.

Спокойный. Устойчивый. Непоколебимый.

- Юго-запад, 1380. У нас пропала часть самолета. Нам нужно немного сбавить скорость. Мы направляемся в Филадельфию."

Этот голос принадлежал капитану Тэмми Джо Шульц — бывшему пилоту-истребителю ВМС, одной из первых женщин, летавших на F/A-18 "Хорнет" в ходе боевой подготовки. Она потратила годы на то, чтобы научиться тому, чему большинство людей никогда не научится: как ясно мыслить, когда смерть находится в нескольких секундах от них.

Пока пассажиры паниковали, а стюардессы лихорадочно пытались спасти женщину у окна, Шульц уже приводила в исполнение план. Она заглушила неисправный двигатель. Скорректировала траекторию полета. Начал быстрое, но контролируемое снижение — достаточно быстрое, чтобы набрать воздух, пригодный для дыхания, и достаточно медленное, чтобы поврежденный самолет не развалился на части.

Без драматизма. Без паники. Просто годы тренировок, спрессованные в двадцать минут безупречного выполнения.

Когда рейс 1380 приземлился в Филадельфии, его уже ждали аварийные бригады. К сожалению, одна из пассажирок — Дженнифер Риордан, мать двоих детей, — получила смертельные травмы во время разгерметизации. Но еще 148 человек покинули самолет живыми благодаря решениям, принятым в кабине пилотов под невообразимым давлением.

СМИ называли Шульц героем. Пассажиры называли ее чудом. Авиационный мир называл ее именно тем, кем она была: профессионалом.

А Шульц? Она отклонила все это.

"Это была командная работа", - сказала она журналистам, поблагодарив своего первого помощника, бортпроводников и даже пассажиров, которые помогли спасти жизни в салоне самолета.

Но история знает лучше. История помнит голос, который оставался твердым, когда все остальное рушилось. Руки, которые посадили самолет, большинство пилотов умели это делать только на тренажерах. Тихое мужество, которому не нужно заявлять о себе, потому что компетентность говорит громче слов.

В мире, где превозносят громкий героизм, Тэмми Джо Шульц доказала, что настоящая храбрость не требует крика.

Он спокойно шепчет в рацию: "У нас все будет хорошо. Я справлюсь".

Поверили бы вы этому голосу в самый тяжелый момент своей жизни?

Из сети

17 апреля 2018 года. Рейс 1380 авиакомпании Southwest выполнял обычный полет уже через 20 минут, когда пассажиры услышали звук, который никто никогда не должен был слышать на крейсерской высоте: сильный металлический взрыв.

Левый двигатель разорвало на части. Шрапнель разорвала фюзеляж, разбив окно. В кабине мгновенно произошло снижение давления. Кислородные маски упали, когда ветер с ревом пронесся по самолету, как грузовой поезд. Одну пассажирку частично подтащило к разбитому окну, в то время как другие отчаянно пытались затащить ее обратно внутрь.

В кабине пилотов приборы предупреждающе заверещали. Самолет сильно тряхнуло. На волоске висели жизни 148 человек.

А затем по радио раздался голос, который изменил все.

Спокойный. Устойчивый. Непоколебимый.

- Юго-запад, 1380. У нас пропала часть самолета. Нам нужно немного сбавить скорость. Мы направляемся в Филадельфию."

Этот голос принадлежал капитану Тэмми Джо Шульц — бывшему пилоту-истребителю ВМС, одной из первых женщин, летавших на F/A-18 "Хорнет" в ходе боевой подготовки. Она потратила годы на то, чтобы научиться тому, чему большинство людей никогда не научится: как ясно мыслить, когда смерть находится в нескольких секундах от них.

Пока пассажиры паниковали, а стюардессы лихорадочно пытались спасти женщину у окна, Шульц уже приводила в исполнение план. Она заглушила неисправный двигатель. Скорректировала траекторию полета. Начал быстрое, но контролируемое снижение — достаточно быстрое, чтобы набрать воздух, пригодный для дыхания, и достаточно медленное, чтобы поврежденный самолет не развалился на части.

Без драматизма. Без паники. Просто годы тренировок, спрессованные в двадцать минут безупречного выполнения.

Когда рейс 1380 приземлился в Филадельфии, его уже ждали аварийные бригады. К сожалению, одна из пассажирок — Дженнифер Риордан, мать двоих детей, — получила смертельные травмы во время разгерметизации. Но еще 148 человек покинули самолет живыми благодаря решениям, принятым в кабине пилотов под невообразимым давлением.

СМИ называли Шульц героем. Пассажиры называли ее чудом. Авиационный мир называл ее именно тем, кем она была: профессионалом.

А Шульц? Она отклонила все это.

"Это была командная работа", - сказала она журналистам, поблагодарив своего первого помощника, бортпроводников и даже пассажиров, которые помогли спасти жизни в салоне самолета.

Но история знает лучше. История помнит голос, который оставался твердым, когда все остальное рушилось. Руки, которые посадили самолет, большинство пилотов умели это делать только на тренажерах. Тихое мужество, которому не нужно заявлять о себе, потому что компетентность говорит громче слов.

В мире, где превозносят громкий героизм, Тэмми Джо Шульц доказала, что настоящая храбрость не требует крика.

Он спокойно шепчет в рацию: "У нас все будет хорошо. Я справлюсь".

Поверили бы вы этому голосу в самый тяжелый момент своей жизни?

Из сети

01.02.2026, Остальные новые истории

Польская балерина, 23-летняя Франческа Манн, оказавшись в раздевалке перед газовыми камерами с десятками других еврейских женщин, решила не умирать просто так.

Эта история подтверждается рапортом коменданта Освенцима и одного из выживших членов Зондеркоманды.

Пока все в спешке стягивали с себя платья, кофты и чулки, балерина задумчиво снимала с себя вещь за вещью. Охранники на неё откровенно пялились. Решив, что терять ей нечего, Франческа начала танцевать медленный стриптиз, отправляя на пол вещь за вещью. Её движения буквально гипнотизировали охранников. Раздевшись почти полностью, Манн метнула в одного из сержантов туфлю на каблуке. Тот, вытирая кровь с лица, расчехлил кобуру, но Франческа выхватила у него пистолет. Две пули подряд попали в живот стоящему рядом эсэсовцу Йозефу Шиллингеру, одному из самых кровавых садистов Освенцима. Потом был новый выстрел – в ногу сержанту.

Эта пальба стала для женщин в раздевалке сигналом к действию: началась отчаянная драка за жизнь. Ещё одному эсэсовцу откусили нос, а другому частично содрали кожу на голове. Когда раненых охранников вытащили на улицу, начальник Зондеркоманды приказал запереть раздевалку и через стены расстрелять стихийное восстание.

Так воздушная балерина, сама того не планируя, дала всем живым ценный урок: даже если война за жизнь очевидно заканчивается не в вашу пользу, всегда остаётся ещё один бой – за достойную смерть.

Эта история подтверждается рапортом коменданта Освенцима и одного из выживших членов Зондеркоманды.

Пока все в спешке стягивали с себя платья, кофты и чулки, балерина задумчиво снимала с себя вещь за вещью. Охранники на неё откровенно пялились. Решив, что терять ей нечего, Франческа начала танцевать медленный стриптиз, отправляя на пол вещь за вещью. Её движения буквально гипнотизировали охранников. Раздевшись почти полностью, Манн метнула в одного из сержантов туфлю на каблуке. Тот, вытирая кровь с лица, расчехлил кобуру, но Франческа выхватила у него пистолет. Две пули подряд попали в живот стоящему рядом эсэсовцу Йозефу Шиллингеру, одному из самых кровавых садистов Освенцима. Потом был новый выстрел – в ногу сержанту.

Эта пальба стала для женщин в раздевалке сигналом к действию: началась отчаянная драка за жизнь. Ещё одному эсэсовцу откусили нос, а другому частично содрали кожу на голове. Когда раненых охранников вытащили на улицу, начальник Зондеркоманды приказал запереть раздевалку и через стены расстрелять стихийное восстание.

Так воздушная балерина, сама того не планируя, дала всем живым ценный урок: даже если война за жизнь очевидно заканчивается не в вашу пользу, всегда остаётся ещё один бой – за достойную смерть.

В одном шаге от катастрофы

Многие документы свидетельствуют: в октябре 1962 года советский подводник Василий Архипов сумел удержать командира Б-59 от приказа о ядерной торпедной атаке.

Воспоминания участников событий Карибского кризиса и ряд документов, опубликованных в последние годы, позволяют говорить о том, что опасность полномасштабной ядерной войны была гораздо выше, чем могло показаться раньше. И решение о применении атомного оружия принимали подчас не в Кремле и не в Белом доме, а в душных бункерах или тесных кубриках.

Во время событий, связанных с доставкой на Кубу баллистических ракет, в Москве было принято решение об усилении советской группировки в Атлантическом океане за счёт подводных лодок. Причём значительная часть субмарин несла на борту ядерное оружие. И решение о применении этого оружия могло принимать командование экипажа.

Один из эпизодов, связанных с плаванием к берегам Кубы советской подводной лодки Б-59, ярко характеризует, до какой степени были напряжены нервы у офицеров и как судьба мирного урегулирования зависела от воли и выдержки конкретных людей.

Командиром корабля был капитан II ранга Валентин Савицкий, а старшим на борту — начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота капитан II ранга Василий Архипов.

Самое невероятное, что никаких внятных инструкций о порядке применения атомного оружия экипаж не имел. Позднее Архипов вспоминал, что перед отбытием специально встречался с заместителем главкома ВМФ адмиралом Виталием Фокиным. Вопрос у подводника был всего один: когда следует применять ядерный боезаряд? Но никакого определённого ответа не прозвучало.

27 октября 1962 года подводная лодка Б-59 оказалась окружена в Атлантике эскадрой боевых кораблей США во главе с авианосцем «Рэндольф». Советские офицеры позднее уверяли, что американцы сначала обстреляли субмарину с самолетов, а потом, когда лодка начала экстренное погружение, использовали против неё глубинные бомбы. На самом деле моряки США, блокируя морское пространство вокруг Кубы, просто хотели вынудить советских подводников повернуть назад. Американцы не подозревали о том, что Б-59 несёт на борту ядерное оружие, способное уничтожить всю их эскадру.

Нервы у Савицкого не выдержали. Не слушая доводы других офицеров, он, будучи уверенным, что война уже началась, отдал приказ о подготовке к запуску ядерной торпеды.

Взять ситуацию под контроль сумел Архипов. По воспоминаниям ещё одного участника событий, бывшего командира группы радиоразведки подлодки Б-59 Вадима Орлова, лишь железная воля Василия Архипова смогла укротить обезумевшего командира. Приказ о запуске ядерной торпеды был отменён. Экипаж начал обмен сигналами с американскими кораблями.

Вскоре самолёты США покинули воздушное пространство над подводной лодкой, а прямой контакт с вражескими моряками охладил пыл Савицкого. Через некоторое время поступил сигнал из Москвы с приказом ни в коем случае не применять ядерное оружие. В итоге Б-59 благополучно вернулась к своим берегам.

Страшно представить, как могла повернуться история человечества, если бы 27 октября приказ командира подводной лодки был выполнен…

Василий Архипов дослужился до звания вице-адмирала. В 2003 году он посмертно был награждён премией Паскуаля Ротонди «Ангелы нашего времени» за стойкость, мужество, выдержку, проявленные в экстремальных условиях.

Многие документы свидетельствуют: в октябре 1962 года советский подводник Василий Архипов сумел удержать командира Б-59 от приказа о ядерной торпедной атаке.

Воспоминания участников событий Карибского кризиса и ряд документов, опубликованных в последние годы, позволяют говорить о том, что опасность полномасштабной ядерной войны была гораздо выше, чем могло показаться раньше. И решение о применении атомного оружия принимали подчас не в Кремле и не в Белом доме, а в душных бункерах или тесных кубриках.

Во время событий, связанных с доставкой на Кубу баллистических ракет, в Москве было принято решение об усилении советской группировки в Атлантическом океане за счёт подводных лодок. Причём значительная часть субмарин несла на борту ядерное оружие. И решение о применении этого оружия могло принимать командование экипажа.

Один из эпизодов, связанных с плаванием к берегам Кубы советской подводной лодки Б-59, ярко характеризует, до какой степени были напряжены нервы у офицеров и как судьба мирного урегулирования зависела от воли и выдержки конкретных людей.

Командиром корабля был капитан II ранга Валентин Савицкий, а старшим на борту — начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота капитан II ранга Василий Архипов.

Самое невероятное, что никаких внятных инструкций о порядке применения атомного оружия экипаж не имел. Позднее Архипов вспоминал, что перед отбытием специально встречался с заместителем главкома ВМФ адмиралом Виталием Фокиным. Вопрос у подводника был всего один: когда следует применять ядерный боезаряд? Но никакого определённого ответа не прозвучало.

27 октября 1962 года подводная лодка Б-59 оказалась окружена в Атлантике эскадрой боевых кораблей США во главе с авианосцем «Рэндольф». Советские офицеры позднее уверяли, что американцы сначала обстреляли субмарину с самолетов, а потом, когда лодка начала экстренное погружение, использовали против неё глубинные бомбы. На самом деле моряки США, блокируя морское пространство вокруг Кубы, просто хотели вынудить советских подводников повернуть назад. Американцы не подозревали о том, что Б-59 несёт на борту ядерное оружие, способное уничтожить всю их эскадру.

Нервы у Савицкого не выдержали. Не слушая доводы других офицеров, он, будучи уверенным, что война уже началась, отдал приказ о подготовке к запуску ядерной торпеды.

Взять ситуацию под контроль сумел Архипов. По воспоминаниям ещё одного участника событий, бывшего командира группы радиоразведки подлодки Б-59 Вадима Орлова, лишь железная воля Василия Архипова смогла укротить обезумевшего командира. Приказ о запуске ядерной торпеды был отменён. Экипаж начал обмен сигналами с американскими кораблями.

Вскоре самолёты США покинули воздушное пространство над подводной лодкой, а прямой контакт с вражескими моряками охладил пыл Савицкого. Через некоторое время поступил сигнал из Москвы с приказом ни в коем случае не применять ядерное оружие. В итоге Б-59 благополучно вернулась к своим берегам.

Страшно представить, как могла повернуться история человечества, если бы 27 октября приказ командира подводной лодки был выполнен…

Василий Архипов дослужился до звания вице-адмирала. В 2003 году он посмертно был награждён премией Паскуаля Ротонди «Ангелы нашего времени» за стойкость, мужество, выдержку, проявленные в экстремальных условиях.

30.01.2026, Остальные новые истории

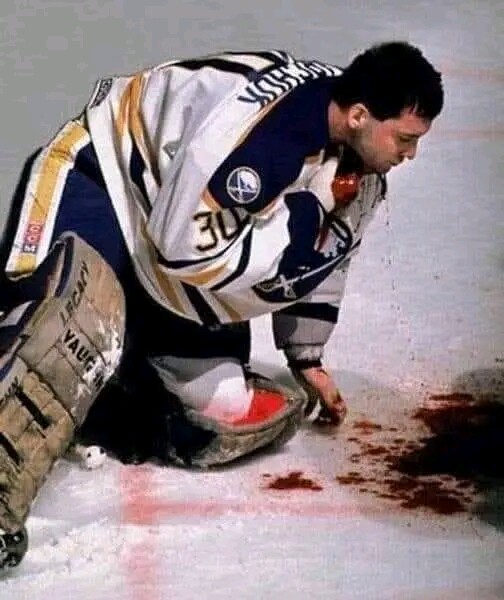

Непридуманная история....

В 1989 году канадскому вратарю Клинту Маларчуку лезвие конька разрезало шею, повредив сонную артерию и яремную вену. В результате повреждения яремной вены, кровь ручьём полилась на лед. От этого зрелища 11 зрителей потеряли сознание, двоих хватил сердечный приступ, а троих хоккеистов стошнило прямо на льду. Единственным человеком на стадионе, который не запаниковал и не испугался, был врач «Баффало» и ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Пиццутелли. Чтобы добраться от скамейки запасных до Маларчука, он потратил всего 14 из 136 драгоценных секунд, которые тогда разделяли жизнь и смерть. Пиццутелли мгновенно оценил ситуацию, засунул пальцы в рану, зажал разорванную вену и повел Клинта в раздевалку, где уже ждали остальные врачи.

«Я знал, что игру с «Сент-Луисом» смотрит моя мама. Когда я осознал, что произошло, то хотел просто уйти с площадки, чтобы она не видела, как я умру. В подтрибунном помещении я посмотрел на застывшие в ужасе лица окружавших меня ребят. Попросил привести священника и передать маме, что я ее люблю», — рассказывает Маларчук.

Пиццутелли тем временем отчаянно вытаскивал Клинта с того света. Он навалился на его шею всем весом: «Когда захочешь дышать, дай мне знак». Только Маларчук начинал задыхаться, Пиццутелли ослаблял давление — тогда кровь вновь начинала хлестать из раны. Так добрались до больницы.

Маларчуку наложили 300 швов, он потерял треть всей крови. Если бы порез оказался на три миллиметра выше, Клинт бы умер еще на стадионе. Если бы он защищал противоположные от выхода с площадки ворота, его бы просто не успели доставить в больницу. Если бы на арене не оказалось Джима Пиццутелли...

Уже на следующий день хоккеист отправился домой, а через 11 дней вышел на лед, и болельщики устроили ему овацию.

Из сети

В 1989 году канадскому вратарю Клинту Маларчуку лезвие конька разрезало шею, повредив сонную артерию и яремную вену. В результате повреждения яремной вены, кровь ручьём полилась на лед. От этого зрелища 11 зрителей потеряли сознание, двоих хватил сердечный приступ, а троих хоккеистов стошнило прямо на льду. Единственным человеком на стадионе, который не запаниковал и не испугался, был врач «Баффало» и ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Пиццутелли. Чтобы добраться от скамейки запасных до Маларчука, он потратил всего 14 из 136 драгоценных секунд, которые тогда разделяли жизнь и смерть. Пиццутелли мгновенно оценил ситуацию, засунул пальцы в рану, зажал разорванную вену и повел Клинта в раздевалку, где уже ждали остальные врачи.

«Я знал, что игру с «Сент-Луисом» смотрит моя мама. Когда я осознал, что произошло, то хотел просто уйти с площадки, чтобы она не видела, как я умру. В подтрибунном помещении я посмотрел на застывшие в ужасе лица окружавших меня ребят. Попросил привести священника и передать маме, что я ее люблю», — рассказывает Маларчук.

Пиццутелли тем временем отчаянно вытаскивал Клинта с того света. Он навалился на его шею всем весом: «Когда захочешь дышать, дай мне знак». Только Маларчук начинал задыхаться, Пиццутелли ослаблял давление — тогда кровь вновь начинала хлестать из раны. Так добрались до больницы.

Маларчуку наложили 300 швов, он потерял треть всей крови. Если бы порез оказался на три миллиметра выше, Клинт бы умер еще на стадионе. Если бы он защищал противоположные от выхода с площадки ворота, его бы просто не успели доставить в больницу. Если бы на арене не оказалось Джима Пиццутелли...

Уже на следующий день хоккеист отправился домой, а через 11 дней вышел на лед, и болельщики устроили ему овацию.

Из сети

30.01.2026, Остальные новые истории

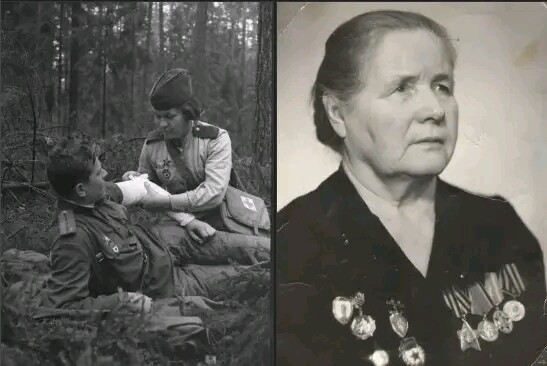

«Он плакал, уткнувшись в землю, не в силах ей помочь» Беспримерный подвиг санинструктора Анны Квансковой

Она родилась в 1910 году на Урале, в небольшом заводском городке Касли. Анна Кванскова. Её жизнь до войны складывалась, как у многих советских женщин её поколения: работа, семья, двое детей, членство в партии с 1931 года.

Но война перечеркнула привычный мир. В марте 1943-го, когда страна собирала все силы для решающих битв, в Свердловске формировался легендарный 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, позднее ставший 10-м гвардейским. И Анна, как и тысячи других уральцев, ушла на фронт добровольцем.

Уже в конце июля 1943 года она оказалась на передовой, в пекле Курской дуги. Красноармеец Кванскова была санитарным инструктором в истребительно-противотанковой батарее. Это означало, что её работа проходила там, где металл и огонь косили людей с особой жестокостью.

Под селом Борилово в Орловской области она впервые показала, из какого материала сделана. За один бой она вынесла с поля боя пятнадцать раненых бойцов и командиров, не бросив ни одного оружия.

Когда вокруг рвались снаряды и не хватало рук, она, хрупкая женщина, подносила к орудиям тяжёлые снаряды, заменяя выбывших артиллеристов. В один из тех дней, 30 июля, осколок нашёл и её. Но она отказалась уйти. Перевязала рану и продолжила делать своё дело — спасать других.

Уже через несколько дней, 5 августа, её грудь украсил орден Красной Звезды. В наградном листе сухим языком констатировали факты. Но за этими строчками — спасённые жизни и несгибаемая воля.

Весной 1944 года Уральский корпус участвовал в освобождении запада Украины. В конце марта шли ожесточённые бои за старинный город Каменец-Подольский. Старый город с его каменными лабиринтами и глубоким Смотричским каньоном стал сложнейшим испытанием.

Вытаскивать раненых оттуда было подвигом. Анна Кванскова, не обращая внимания на свист пуль и разрывы, спускалась в ущелья и поднимала наверх бойцов.

Она находила их в самых труднодоступных местах, оказывала первую помощь и доставляла в медпункт. Усталость и опасность стали её обычными спутниками, но они не могли остановить эту женщину.

В августе 1944 года, уже гвардии старшина, она совершила новый выдающийся поступок в бою за село Стелище. Наши танки попали в полуокружение. Связь прервалась, ситуация менялась каждую минуту.

Под шквальным огнём Анна бегала от одной боевой машины к другой, проверяя экипажи. Обнаружив тяжелораненого начальника связи батальона, лейтенанта Беспалова, она перевязала его прямо на месте, а затем на своих плечах, ползком, доставила в укрытие.

За тот бой она вынесла на себе двадцать раненых бойцов и командиров. Этот подвиг был отмечен позже, в 1949 году, орденом Славы III степени.

Но самый страшный и трагический эпизод её военной биографии произошёл уже в Германии, весной 1945-го, в местечке Цейсдорф. Шёл тяжелейший многодневный танковый бой.

Анна, как всегда, была на самом опасном участке — стаскивала раненых в лощину, чтобы потом эвакуировать. К тому моменту на её теле уже было шесть пулевых и осколочных ранений.

Немцам удалось оттеснить наши танки. Группа раненых, которых собрала Анна, оказалась в ловушке. И тогда санитарный инструктор сделала выбор: она осталась прикрывать их.

Взяв автоматы у тяжелораненых бойцов, она заняла оборону. Но патроны закончились быстро. Увидев её отчаянное положение, фельдшеры Шабдаров и Петин, а затем санитары Жураковский и Генуашвили попытались прорваться к ней на помощь.

Немцы встретили их шквальным огнём, прижали к земле. У наших бойцов тоже кончились боеприпасы. Они лежали, беспомощные, в нескольких десятках метров от лощины и видели, как к ней пробираются трое фашистов.

Что произошло дальше, наши солдаты наблюдали, затаив дыхание от ужаса и ярости. Гитлеровцы начали обыскивать и добивать раненых.

В этот момент Анна, обнаружив у одного из бойцов пистолет, выстрелила, убив одного нападавшего. Потом, выхватив нож, бросилась на второго. В эту секунду рядом разорвался снаряд. Взрывной волной их сбросило на землю.

Очнувшийся гитлеровец оказался проворнее. Он вырвал из её рук тот самый чёрный нож и в бешенстве стал наносить удары. Один за другим. Бойцы, наблюдавшие за этим с другого конца поля, не могли пошевелиться — любое движение привлекало пулемётный огонь.

Один из них позже рассказывал, что не мог смотреть и плакал, уткнувшись лицом в землю. Другой, стиснув зубы, смотрел, чтобы запомнить и рассказать. Он и сосчитал: десять ударов ножом получила их Аннушка...

Когда стихло, командир батальона, узнав о случившемся, приказал во что бы то ни стало найти и похоронить её с воинскими почестями. С наступлением темноты двое разведчиков отправились к злополучной лощине.

Но на том месте, где они надеялись найти тело, теперь стоял немецкий танк «Тигр»... Для всего батальона, для её боевых товарищей, Анна Кванскова навсегда осталась на той земле.

В памяти однополчан она осталась героиней, «своей Аннушкой», о которой с болью вспоминали на каждой встрече ветеранов Уральского добровольческого корпуса. Её имя было в списках погибших.

Но история Анны Квансковой оказалась удивительнее любой легенды. Прошло десять лет после Победы. Ветеран корпуса Василий Фирсов ехал в трамвае в Свердловске. Кондуктор сделала ему замечание, что он сидит, пока женщины стоят. И вдруг знакомый голос заступился за него:

«Вы что, не видите, он же на протезах?..»

Фирсов обернулся и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Анна. Живая.

Она выжила, чтобы вернуться к детям, к мирной жизни, но навсегда оставив на войне часть своего здоровья.

Её подвиги были отмечены Родиной. В 1985 году, в честь 40-летия Победы, Анна Алексеевна Кванскова была награждена орденом Отечественной войны I степени.

Она умерла в 1996 году, прожив долгую и достойную жизнь. Её похоронили на родной земле, на Старом кладбище в Каслях.

Она выносила раненых с поля боя, подносила снаряды, в одиночку защищала товарищей и прошла через кошмар рукопашной схватки. Она была матерью, добровольцем, солдатом.

И навсегда осталась в памяти как Аннушка — героиня 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, женщина, победившая смерть.

источник: дзен канал «Т-34»

Она родилась в 1910 году на Урале, в небольшом заводском городке Касли. Анна Кванскова. Её жизнь до войны складывалась, как у многих советских женщин её поколения: работа, семья, двое детей, членство в партии с 1931 года.

Но война перечеркнула привычный мир. В марте 1943-го, когда страна собирала все силы для решающих битв, в Свердловске формировался легендарный 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, позднее ставший 10-м гвардейским. И Анна, как и тысячи других уральцев, ушла на фронт добровольцем.

Уже в конце июля 1943 года она оказалась на передовой, в пекле Курской дуги. Красноармеец Кванскова была санитарным инструктором в истребительно-противотанковой батарее. Это означало, что её работа проходила там, где металл и огонь косили людей с особой жестокостью.

Под селом Борилово в Орловской области она впервые показала, из какого материала сделана. За один бой она вынесла с поля боя пятнадцать раненых бойцов и командиров, не бросив ни одного оружия.

Когда вокруг рвались снаряды и не хватало рук, она, хрупкая женщина, подносила к орудиям тяжёлые снаряды, заменяя выбывших артиллеристов. В один из тех дней, 30 июля, осколок нашёл и её. Но она отказалась уйти. Перевязала рану и продолжила делать своё дело — спасать других.

Уже через несколько дней, 5 августа, её грудь украсил орден Красной Звезды. В наградном листе сухим языком констатировали факты. Но за этими строчками — спасённые жизни и несгибаемая воля.

Весной 1944 года Уральский корпус участвовал в освобождении запада Украины. В конце марта шли ожесточённые бои за старинный город Каменец-Подольский. Старый город с его каменными лабиринтами и глубоким Смотричским каньоном стал сложнейшим испытанием.

Вытаскивать раненых оттуда было подвигом. Анна Кванскова, не обращая внимания на свист пуль и разрывы, спускалась в ущелья и поднимала наверх бойцов.

Она находила их в самых труднодоступных местах, оказывала первую помощь и доставляла в медпункт. Усталость и опасность стали её обычными спутниками, но они не могли остановить эту женщину.

В августе 1944 года, уже гвардии старшина, она совершила новый выдающийся поступок в бою за село Стелище. Наши танки попали в полуокружение. Связь прервалась, ситуация менялась каждую минуту.

Под шквальным огнём Анна бегала от одной боевой машины к другой, проверяя экипажи. Обнаружив тяжелораненого начальника связи батальона, лейтенанта Беспалова, она перевязала его прямо на месте, а затем на своих плечах, ползком, доставила в укрытие.

За тот бой она вынесла на себе двадцать раненых бойцов и командиров. Этот подвиг был отмечен позже, в 1949 году, орденом Славы III степени.

Но самый страшный и трагический эпизод её военной биографии произошёл уже в Германии, весной 1945-го, в местечке Цейсдорф. Шёл тяжелейший многодневный танковый бой.

Анна, как всегда, была на самом опасном участке — стаскивала раненых в лощину, чтобы потом эвакуировать. К тому моменту на её теле уже было шесть пулевых и осколочных ранений.

Немцам удалось оттеснить наши танки. Группа раненых, которых собрала Анна, оказалась в ловушке. И тогда санитарный инструктор сделала выбор: она осталась прикрывать их.

Взяв автоматы у тяжелораненых бойцов, она заняла оборону. Но патроны закончились быстро. Увидев её отчаянное положение, фельдшеры Шабдаров и Петин, а затем санитары Жураковский и Генуашвили попытались прорваться к ней на помощь.

Немцы встретили их шквальным огнём, прижали к земле. У наших бойцов тоже кончились боеприпасы. Они лежали, беспомощные, в нескольких десятках метров от лощины и видели, как к ней пробираются трое фашистов.

Что произошло дальше, наши солдаты наблюдали, затаив дыхание от ужаса и ярости. Гитлеровцы начали обыскивать и добивать раненых.

В этот момент Анна, обнаружив у одного из бойцов пистолет, выстрелила, убив одного нападавшего. Потом, выхватив нож, бросилась на второго. В эту секунду рядом разорвался снаряд. Взрывной волной их сбросило на землю.

Очнувшийся гитлеровец оказался проворнее. Он вырвал из её рук тот самый чёрный нож и в бешенстве стал наносить удары. Один за другим. Бойцы, наблюдавшие за этим с другого конца поля, не могли пошевелиться — любое движение привлекало пулемётный огонь.

Один из них позже рассказывал, что не мог смотреть и плакал, уткнувшись лицом в землю. Другой, стиснув зубы, смотрел, чтобы запомнить и рассказать. Он и сосчитал: десять ударов ножом получила их Аннушка...

Когда стихло, командир батальона, узнав о случившемся, приказал во что бы то ни стало найти и похоронить её с воинскими почестями. С наступлением темноты двое разведчиков отправились к злополучной лощине.

Но на том месте, где они надеялись найти тело, теперь стоял немецкий танк «Тигр»... Для всего батальона, для её боевых товарищей, Анна Кванскова навсегда осталась на той земле.

В памяти однополчан она осталась героиней, «своей Аннушкой», о которой с болью вспоминали на каждой встрече ветеранов Уральского добровольческого корпуса. Её имя было в списках погибших.

Но история Анны Квансковой оказалась удивительнее любой легенды. Прошло десять лет после Победы. Ветеран корпуса Василий Фирсов ехал в трамвае в Свердловске. Кондуктор сделала ему замечание, что он сидит, пока женщины стоят. И вдруг знакомый голос заступился за него:

«Вы что, не видите, он же на протезах?..»

Фирсов обернулся и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Анна. Живая.

Она выжила, чтобы вернуться к детям, к мирной жизни, но навсегда оставив на войне часть своего здоровья.

Её подвиги были отмечены Родиной. В 1985 году, в честь 40-летия Победы, Анна Алексеевна Кванскова была награждена орденом Отечественной войны I степени.

Она умерла в 1996 году, прожив долгую и достойную жизнь. Её похоронили на родной земле, на Старом кладбище в Каслях.

Она выносила раненых с поля боя, подносила снаряды, в одиночку защищала товарищей и прошла через кошмар рукопашной схватки. Она была матерью, добровольцем, солдатом.

И навсегда осталась в памяти как Аннушка — героиня 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, женщина, победившая смерть.

источник: дзен канал «Т-34»

Реальные высказывания Лукашенко на русском с белорусским акцентом:

"Я регулярно ператрахиваю все кадры и точно знаю, кто врот, а кто не врот!"

"Конечно, если взглянуть на карту мира, Америка - большая, а Беларусь - маленькая. Но, с другой стороны, если посмотреть на карту Беларуси, то Америки там вообще нет!"

"Мы эту проблему решили, в узком кругу ограниченных людей".

"Я - последний и единственный диктатор в Европе, и более того - где-либо ещё в мире. Вы пришли сюда и увидели живого диктатора".