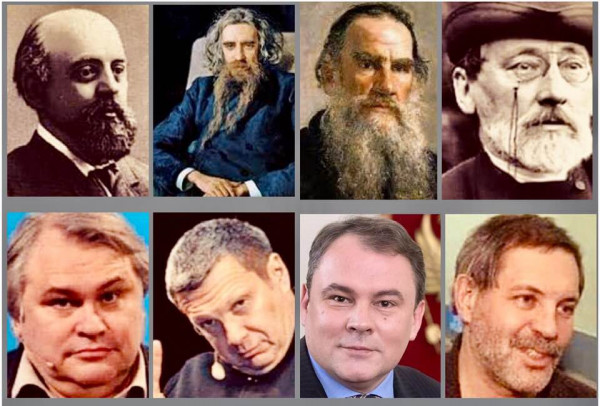

Рассказчик: комментатор

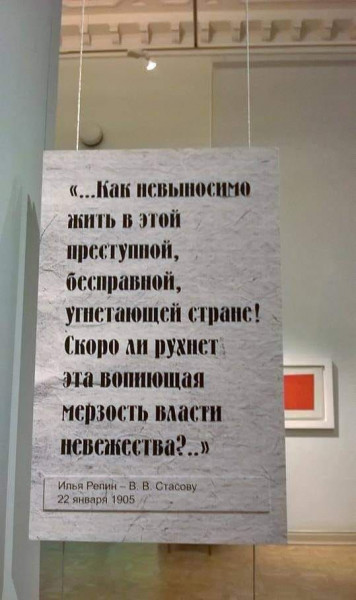

Pоссия рубежа XIX- XX веков:

Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев.

Россия начала XXI века:

Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев.

Послать донат автору/рассказчику

19.07.2025, Новые истории - основной выпуск

Семья Овиц попала в Аушвиц из-за роста и национальности. Выжить помог завет матери: "Держаться вместе и любить друг друга в беде и радости".

Овицы — семья бродячих еврейских музыкантов-лилипутов из Румынии, живших некоторое время в лагере Освенцим, где их изучал доктор Менгеле. Маленький муж и десять детей разного роста от двух больших жен. Самую младшую среди своих братьев и сестер маленького роста, которые прошли через Аушвиц и выжили, звали Перл, что значит «жемчужина». В одном из своих интервью Перл Овиц говорила: «Если меня когда-нибудь спросят, почему я родилась карлицей, я должна буду сказать: моя особенность — это способ Бога сохранить меня живой».

История семьи Овиц началась в румынском селе Розавля, где в 1868 году родился необычный мальчик, которого назвали Самсоном. Или Шимшоном на еврейский лад. Его необычность проявилась в детстве — он не рос, как все остальные, так и остался маленького роста. Псевдоахондроплазия — так называют недуг Шимшона современные исследователи. Но если проще — карликовость, которая передается по наследству. Чем мог заняться маленький человек в румынском селе? Он стал шутом, увеселителем на свадьбах, то есть бадхеном. Говорят, кроме шуток он еще произносил нравоучительные проповеди — это не возбранялось. Шимшон был женат дважды, причем на женщинах обычного роста. Первая его супруга, Брана, родила ему двух дочерей, Розику и Франческу. Они обе пошли ростом в отца. От второго брака с Бертой родились еще восемь детей: Аврам, Фрейда, Мики, Элизабет, Перл были маленькими, Саре, Лее и Арье недуг отца не передался.

В 46-летнем возрасте Шимшон умер от пищевого отравления, оставив Берте десятерых детей. Судя по всему, женщина это было умная и сильная, — она придумала, как обеспечить нестандартных отпрысков профессией: отдала их в обучение музыкантам-клезмерам. Скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, цимбалы, барабаны — вот на чем учились играть младшие Овицы. Специально для маленьких музыкантов инструменты были уменьшены. Перед смертью Берта завещала детям оставаться на всю жизнь вместе — и это, как оказалось их спасло. Погиб только один из братьев, который расстался с семьей, но об этом чуть позже.

В Европе маленькие, в основном, выступали в качестве комиков, циркачей. Овицы же заняли свободную нишу, стали настоящим музыкальным коллективом, стали называться «Труппой лилипутов». В 30-40-х годах они гастролировали по Румынии, Венгрии, Чехословакии и пользовались огромной популярностью. Пели они на идише, венгерском, румынском, немецком и даже русском языках! И не разлучались: когда кто-то из братьев и сестер женился или выходил замуж, супруг входил в семью Овиц и становился частью команды. Дела у них шли прекрасно — у Овицев, первых во всей округе, появился свой автомобиль. Они пели, воспитывали детей — у них рождались люди и обычного роста — и не ждали никакой беды. По субботам они праздновали Шаббат. Однако, Гитлер уже пришел к власти.

Когда в 1939 году фашисты начали войну в Европе, Овицы по-прежнему беспрепятственно гастролировали — в их документах не было ни слова о том, что они евреи. Это их спасало, потому что преследования евреев уже начались. Овицы выступали до весны 1944 года и тайно соблюдали еврейские традиции, например, в субботу никогда не назначали концертов, сказываясь больными, и праздновали Шаббат. Но когда Венгрию оккупировали фашисты, скрывать тайну крови они больше не могли — выступать им запретили, на одежде маленьких музыкантов появились желтые звезды.

В мае 44-го 12 членов семьи Овиц оказались в поезде, который отправился в Аушвиц. Один из братьев сбежал, отделился от семьи — и был пойман и убит. Остальные Овицы прибыли в лагерь и встретились тут с Ангелом Смерти — так прозвали Йозефа Менгеле, доктора, проводившего бесчеловечные опыты над заключенными Аушвица. Его жертвами стали десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Менгеле встречал в Аушвице каждый состав с прибывавшими узниками — и лично отбирал себе подопытных кроликов. Увидел он и семью маленьких людей. Менгеле потребовал не отправлять маленьких в газовые камеры, но в общем хаосе и неразберихе Овицы все-таки туда попали. Голыми, как и остальных узников, из загнали в камеры. «Когда металлическая дверь тяжело захлопнулась за нами, начало пахнуть газом, — вспоминала впоследствии Перл Овиц, — внезапно мы услышали крики: „Карлики, где мои карлики?“ Мы были освобождены, но не знали, что нас ждет еще больший ужас».

За маленькими доктор Менгеле прибежал лично — ему стало интересно, почему в одной семье есть люди с карликовостью и без нее. Приказал разместить Овицев в специальном бараке. И начал экспериментировать. У Овицев брали в больших количествах кровь и костный мозг, им вырывали зубы и волосы, подвергали радиоактивному облучению, заражали разными болезнями, помещали в ледяную и горячую воду, ослепляли на некоторое время с помощью каких-то капель. Женщин мучили гинекологи, вводя им в матку обжигающую жидкость... Однажды маленькие увидели, что в лагерь прибыли еще два лилипута — их приказано было убить, сварить и выставить скелеты в музее.

По воспоминаниям Перл, Менгеле обладал дьявольским обаянием. «Доктор Менгеле был похож на кинозвезду, только еще красивее. Но никто из тех, кто его видел, не мог себе представить, какое чудовище прячется за этим красивым лицом.

Мы все знали, что он был беспощаден и склонен к самым крайним проявлениям садизма — когда он злился, то впадал в истерику и его трясло от ярости».

Овицы вынуждены были подчиняться Менгеле во всем и развлекать его шутками и своими песнями, позировать для фильма, который доктор снял специально для Гитлера. Как вспоминала Перл, он звал Овицев по именам семерых гномов из диснеевского мультфильма, который нарисовал Арт Бэббит. Настроение после встреч с маленькими у чудовищного доктора всегда было отменным. Как говорила Перл: «Если он в плохом настроении заходил в наш барак, то тут же успокаивался. Когда он пребывал в приподнятом настроении, люди говорили: „Он, наверное, заходил к маленьким“». «Особое отношение» помогло Овицам спасти, кроме своей, еще одну семью. Вместе с ними в Аушвиц попал их сосед Симон Шломовиц вместе с родными, всего десять человек. Шломовиц сказал Менгеле, что они все — родственники Овицев (хотя все Шломовицы были обычного роста) и Овицы это подтвердили. Так спаслась семья Шломовиц.

Когда фашистам стало понятно, что война скоро будет окончена — и не в их пользу, узников Аушвица стали ликвидировать в срочном порядке. Овицы обреченно ждали своей очереди, но наступил январь 45-го года. Нацисты бежали из лагеря, а 27-го числа туда вошли советские войска. Так семья музыкантов спаслась. И стала единственной семьей, целиком выжившей в Аушвице.

После освобождения Овицы жили в советском лагере для беженцев, чудом были выпущены и пешком добрались до родного села. Семь месяцев они шли большим караваном, по-прежнему не расставаясь. Потом, также вместе, переехали в Антверпен, и наконец, через несколько лет — в Израиль. В Хайфе они снова начали давать концерты — и снова стали собирать полные залы. Программу Овицы сменили: они больше не пели песни, а разыгрывали маленькие пьесы из жизни еврейского местечка. В 1955 году семья оставила сцену.

Сейчас в живых нет ни одного пережившего Аушвиц. Все братья и сестры лежат на одном участке семейного кладбище. Перл Овиц умерла самой последней, в 2001 году, ей было за 80.

Из сети

Овицы — семья бродячих еврейских музыкантов-лилипутов из Румынии, живших некоторое время в лагере Освенцим, где их изучал доктор Менгеле. Маленький муж и десять детей разного роста от двух больших жен. Самую младшую среди своих братьев и сестер маленького роста, которые прошли через Аушвиц и выжили, звали Перл, что значит «жемчужина». В одном из своих интервью Перл Овиц говорила: «Если меня когда-нибудь спросят, почему я родилась карлицей, я должна буду сказать: моя особенность — это способ Бога сохранить меня живой».

История семьи Овиц началась в румынском селе Розавля, где в 1868 году родился необычный мальчик, которого назвали Самсоном. Или Шимшоном на еврейский лад. Его необычность проявилась в детстве — он не рос, как все остальные, так и остался маленького роста. Псевдоахондроплазия — так называют недуг Шимшона современные исследователи. Но если проще — карликовость, которая передается по наследству. Чем мог заняться маленький человек в румынском селе? Он стал шутом, увеселителем на свадьбах, то есть бадхеном. Говорят, кроме шуток он еще произносил нравоучительные проповеди — это не возбранялось. Шимшон был женат дважды, причем на женщинах обычного роста. Первая его супруга, Брана, родила ему двух дочерей, Розику и Франческу. Они обе пошли ростом в отца. От второго брака с Бертой родились еще восемь детей: Аврам, Фрейда, Мики, Элизабет, Перл были маленькими, Саре, Лее и Арье недуг отца не передался.

В 46-летнем возрасте Шимшон умер от пищевого отравления, оставив Берте десятерых детей. Судя по всему, женщина это было умная и сильная, — она придумала, как обеспечить нестандартных отпрысков профессией: отдала их в обучение музыкантам-клезмерам. Скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, цимбалы, барабаны — вот на чем учились играть младшие Овицы. Специально для маленьких музыкантов инструменты были уменьшены. Перед смертью Берта завещала детям оставаться на всю жизнь вместе — и это, как оказалось их спасло. Погиб только один из братьев, который расстался с семьей, но об этом чуть позже.

В Европе маленькие, в основном, выступали в качестве комиков, циркачей. Овицы же заняли свободную нишу, стали настоящим музыкальным коллективом, стали называться «Труппой лилипутов». В 30-40-х годах они гастролировали по Румынии, Венгрии, Чехословакии и пользовались огромной популярностью. Пели они на идише, венгерском, румынском, немецком и даже русском языках! И не разлучались: когда кто-то из братьев и сестер женился или выходил замуж, супруг входил в семью Овиц и становился частью команды. Дела у них шли прекрасно — у Овицев, первых во всей округе, появился свой автомобиль. Они пели, воспитывали детей — у них рождались люди и обычного роста — и не ждали никакой беды. По субботам они праздновали Шаббат. Однако, Гитлер уже пришел к власти.

Когда в 1939 году фашисты начали войну в Европе, Овицы по-прежнему беспрепятственно гастролировали — в их документах не было ни слова о том, что они евреи. Это их спасало, потому что преследования евреев уже начались. Овицы выступали до весны 1944 года и тайно соблюдали еврейские традиции, например, в субботу никогда не назначали концертов, сказываясь больными, и праздновали Шаббат. Но когда Венгрию оккупировали фашисты, скрывать тайну крови они больше не могли — выступать им запретили, на одежде маленьких музыкантов появились желтые звезды.

В мае 44-го 12 членов семьи Овиц оказались в поезде, который отправился в Аушвиц. Один из братьев сбежал, отделился от семьи — и был пойман и убит. Остальные Овицы прибыли в лагерь и встретились тут с Ангелом Смерти — так прозвали Йозефа Менгеле, доктора, проводившего бесчеловечные опыты над заключенными Аушвица. Его жертвами стали десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Менгеле встречал в Аушвице каждый состав с прибывавшими узниками — и лично отбирал себе подопытных кроликов. Увидел он и семью маленьких людей. Менгеле потребовал не отправлять маленьких в газовые камеры, но в общем хаосе и неразберихе Овицы все-таки туда попали. Голыми, как и остальных узников, из загнали в камеры. «Когда металлическая дверь тяжело захлопнулась за нами, начало пахнуть газом, — вспоминала впоследствии Перл Овиц, — внезапно мы услышали крики: „Карлики, где мои карлики?“ Мы были освобождены, но не знали, что нас ждет еще больший ужас».

За маленькими доктор Менгеле прибежал лично — ему стало интересно, почему в одной семье есть люди с карликовостью и без нее. Приказал разместить Овицев в специальном бараке. И начал экспериментировать. У Овицев брали в больших количествах кровь и костный мозг, им вырывали зубы и волосы, подвергали радиоактивному облучению, заражали разными болезнями, помещали в ледяную и горячую воду, ослепляли на некоторое время с помощью каких-то капель. Женщин мучили гинекологи, вводя им в матку обжигающую жидкость... Однажды маленькие увидели, что в лагерь прибыли еще два лилипута — их приказано было убить, сварить и выставить скелеты в музее.

По воспоминаниям Перл, Менгеле обладал дьявольским обаянием. «Доктор Менгеле был похож на кинозвезду, только еще красивее. Но никто из тех, кто его видел, не мог себе представить, какое чудовище прячется за этим красивым лицом.

Мы все знали, что он был беспощаден и склонен к самым крайним проявлениям садизма — когда он злился, то впадал в истерику и его трясло от ярости».

Овицы вынуждены были подчиняться Менгеле во всем и развлекать его шутками и своими песнями, позировать для фильма, который доктор снял специально для Гитлера. Как вспоминала Перл, он звал Овицев по именам семерых гномов из диснеевского мультфильма, который нарисовал Арт Бэббит. Настроение после встреч с маленькими у чудовищного доктора всегда было отменным. Как говорила Перл: «Если он в плохом настроении заходил в наш барак, то тут же успокаивался. Когда он пребывал в приподнятом настроении, люди говорили: „Он, наверное, заходил к маленьким“». «Особое отношение» помогло Овицам спасти, кроме своей, еще одну семью. Вместе с ними в Аушвиц попал их сосед Симон Шломовиц вместе с родными, всего десять человек. Шломовиц сказал Менгеле, что они все — родственники Овицев (хотя все Шломовицы были обычного роста) и Овицы это подтвердили. Так спаслась семья Шломовиц.

Когда фашистам стало понятно, что война скоро будет окончена — и не в их пользу, узников Аушвица стали ликвидировать в срочном порядке. Овицы обреченно ждали своей очереди, но наступил январь 45-го года. Нацисты бежали из лагеря, а 27-го числа туда вошли советские войска. Так семья музыкантов спаслась. И стала единственной семьей, целиком выжившей в Аушвице.

После освобождения Овицы жили в советском лагере для беженцев, чудом были выпущены и пешком добрались до родного села. Семь месяцев они шли большим караваном, по-прежнему не расставаясь. Потом, также вместе, переехали в Антверпен, и наконец, через несколько лет — в Израиль. В Хайфе они снова начали давать концерты — и снова стали собирать полные залы. Программу Овицы сменили: они больше не пели песни, а разыгрывали маленькие пьесы из жизни еврейского местечка. В 1955 году семья оставила сцену.

Сейчас в живых нет ни одного пережившего Аушвиц. Все братья и сестры лежат на одном участке семейного кладбище. Перл Овиц умерла самой последней, в 2001 году, ей было за 80.

Из сети

Послать донат автору/рассказчику

20.08.2025, Новые истории - основной выпуск

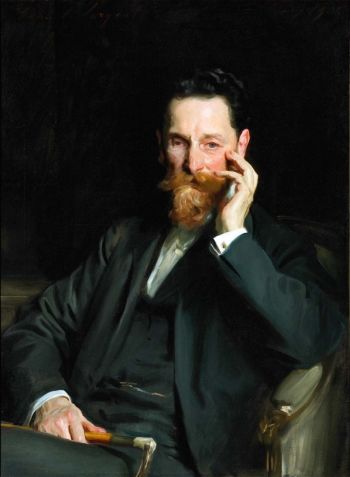

17 августа 1903 года было написано одно завещание. Не старый еще, но полностью слепой и не выносящий малейшего шума человек, вот уже много лет живущий на яхте, продиктовал свою последнюю волю. Два из 20 млн (нынешних трех миллиардов) собственноручно заработанных долларов он передавал Колумбийскому университету, причем с подробными инструкциями — как и на что их потратить

Этим человеком был Джозеф Пулитцер, а написанное в завещании стало зерном, из которого выросла самая престижная в Америке премия, голубая мечта каждого журналиста и писателя. Через восемь лет завещание вскроют, еще через шесть впервые назовут лауреата, и с того момента каждый год в первый понедельник мая совет попечителей Колумбийского университета в Нью-Йорке будет вручать Пулитцеровскую премию журналистам, писателям и драматургам. Ее обладателями станут Уильям Фолкнер и Эрнест Хемингуэй, Харпер Ли и Джон Стейнбек, газеты Los Angeles Times и The Washington Post, а также сотни отважных репортеров. Но заслуга Пулитцера не только в создании «Нобелевки для журналистов». Именно он сделал американскую прессу тем, чем она является до сих пор, — четвертой властью, инструментом влияния, одной из основ общества.

А его собственная биография, будь она очерком или репортажем, вполне могла бы претендовать на премию имени себя. Джозеф Пулитцер Joseph Pulitzer родился 10 апреля в 1847 году в Венгрии, в обеспеченной семье еврейского торговца зерном. Детство провел в Будапеште, учился в частной школе и, вероятнее всего, должен был унаследовать семейный бизнес. Однако, когда парню исполнилось 17, произошел первый крутой поворот. Он страстно захотел воевать. Но ни австрийская, ни французская, ни британская армия не пожелали принять на службу худосочного болезненного подростка с плохим зрением. И только вербовщик армии США, случайно встреченный в Гамбурге, легко подписал с Джозефом контракт — Гражданская война близилась к финалу, солдаты гибли тысячами, и северяне набирали добровольцев в Европе.

Юный Джозеф Пулитцер получил бесплатный билет на корабль и отправился в Америку. По легенде, возле порта прибытия он прыгнул за борт и добрался до берега вплавь. То ли это был Бостон, то ли Нью-Йорк — данные разнятся, но определенно причиной экстравагантного поступка стало желание получить больше денег: вербовщик в Гамбурге обещал $ 100, но оказалось, что можно прийти на сборный пункт самостоятельно и получить не 100, а 200. Видимо, Джозеф так и сделал. Пулитцера приняли в Нью-Йоркский кавалерийский полк, состоявший из немцев, там он честно отслужил целый год, до окончания войны.

После демобилизации Джозеф недолго пробыл в Нью-Йорке. Без денег, без языка и профессии он не нашел ни работы, ни жилья и отправился в Сент-Луис, где жило много немцев и можно было хотя бы читать вывески и общаться. Пулитцер был некрасивым, длинным и нескладным парнем. Обитатели трущоб называли его «Еврей Джо». Он брался за любую работу — официанта, грузчика, погонщика мулов. При этом Еврей Джо прекрасно говорил на немецком и французском, да и вообще был начитанным, любознательным, обладал острым умом и взрывным темпераментом.

Всё свободное время Джозеф проводил в библиотеке, изучая английский язык и юриспруденцию. В библиотеке была шахматная комната. Однажды Пулитцер, наблюдая за игрой двух джентльменов, познакомился с ними. Одним из шахматистов был Карл Шурц, редактор местной немецкоязычной газеты Westliche Post. Он посмотрел на сообразительного парня — и предложил ему работу. Получив работу, Пулитцер начал писать — и учился так быстро, что это кажется невероятным. Он стремительно овладел английским языком, его репортажи, сперва неуклюжие, затем всё более острые и запоминающиеся, очень быстро стали такими популярными, а слава такой очевидной, что уже через три года он занял пост главного редактора и приобрел контрольный пакет акций газеты, но скоро продал свою долю, прилично на этом заработал и поспешил в политику.

Дело в том, что Пулитцер был искренне влюблен в американскую демократию. И эта любовь двигала его вперед. Уже в 1873 году, всего через пять лет после того, как юнцом спрыгнул с корабля, в возрасте чуть за 20, он стал членом Законодательного собрания штата. Джозеф мечтал о реформах, о формировании общественного мнения, но, поварившись в политическом котле, понял, что всё это можно сделать с помощью прессы. Он ждал момента и наконец в 1878 году купил газету Dispatch, стоявшую на грани разорения. Он добавил к ней городской вестник Post и объединил их в St. Louis Post-Dispatch. Мимоходом он женился на Кейт Дэвис, 25летней дочери конгрессмена, и тем самым окончательно утвердился в высшем обществе Сент-Луиса. Брак этот был заключен с холодной головой, ведь главной пожизненной страстью Джозефа, уже была журналистика.

Как выглядела пресса до Пулитцера? Это были утренние газеты, в которых печатались политические и финансовые новости, да еще объявления о свадьбах и похоронах. «Высокий штиль», длинные предложения, дороговизна — всё было нацелено на богатую публику в костюмах и шляпах. Пулитцер понял (или почувствовал), что новые времена требуют другой прессы. Америка стремительно развивалась, образование становилось доступным, люди переселялись в города, появился телеграф, электрические лампочки позволяли читать в темное время суток. Он сделал ставку на простых людей, ранее не читавших газет. Как бы сказали сегодняшние маркетологи, Пулитцер первым перевел прессу из сегмента люкс в масс-маркет.

Прежде всего, Джозеф значительно удешевил St. Louis Post-Dispatch за счет новых технологий печати. Затем стал публиковать всё, что интересно большинству: новости городской жизни, курьезы, криминальную хронику, адреса распродаж, разнообразную рекламу. Пулитцер начал выпускать вечернюю газету, ее можно было читать после рабочего дня. Он первым ввел в обиход провокативные заголовки — набранные огромным шрифтом и бросавшиеся в глаза. Они обязательно содержали главную новость, а сами тексты были написаны простыми короткими предложениями, понятными даже малограмотным.

Пулитцер стал публиковать статьи, предназначенные специально для женщин, что тогда казалось немыслимым. Женщины — и газеты, помилуйте, что за вздор? Но самое главное — он превратил новости в истории. Дело не в самом репортаже, учил Пулитцер, а в тех эмоциях, которые он вызывает. Поэтому Джозеф заставлял своих сотрудников искать драму, чтобы читатель ужасался, удивлялся и рассказывал окружающим: «Слышали, что вчера написали в газете?» Но и это не всё. Сделав газету действительно народной, Пулитцер добавил огня в виде коррупционных расследований. В St. Louis Post-Dispatch публиковали ошеломляющие истории о продажных прокурорах, уклоняющихся от налогов богачах, о вороватых подрядчиках. Однажды Джозефу даже пришлось отстреливаться от одного из героев публикации. Но читатели были в восторге, газета разлеталась как горячие пирожки. Через три года после покупки издания прибыль составляла $ 85 тысяч в год — гигантские по тем временам деньги.

И тогда Пулитцер отправился покорять «Большое яблоко». Он залез в долги и купил убыточную нью-йоркскую газету The New York World. Методы были опробованы, и с первых же дней он устроил в сонной редакции настоящий ураган. Всё ускорилось до предела, репортеров и посыльных Джозеф заставлял передвигаться буквально бегом — чтобы первыми добыть новости. Он отправлял корреспондентов по всему миру и публиковал живые репортажи о самых захватывающих событиях со всеми деталями. Он всё время что-то придумывал. Его журналисты брали интервью у обычных людей на улицах — неслыханное дело! Именно в его газетах впервые стали широко использовать иллюстрации, в том числе карикатуры. С легкой руки Пулитцера в профессии появились так называемые крестовые походы, когда журналист внедрялся в определенную среду, чтобы собрать достоверный материал.

В воскресных выпусках The New York World печатался комикс The Yellow Kid про неопрятного малыша с лысой головой, торчащими передними зубами и оттопыренными ушами. Малыша звали Мики Дьюган, он не снимал желтую ночную рубашку и целыми днями слонялся в трущобах Нью-Йорка. Таким был герой первого в мире комикса, а его автор — художник Ричард Аутколт — считается прародителем современных комиксов. И вдруг этот желтый человечек появился в New York Journal. Изданием владел молодой амбициозный Уильям Рэндольф Хёрст, в недавнем прошлом репортер The New York World. Свой журнал Хёрст купил — вот насмешка судьбы — у родного брата Джозефа Пулитцера.

С борьбы за права на комикс началась недолгая, но ожесточенная битва двух гигантов — Джозефа Пулитцера и его недавнего ученика Хёрста. Хёрст перекупал журналистов у Пулитцера, тот перекупал их обратно. Для Хёрста не существовало никаких границ в описании кровавых подробностей и светских сплетен, Пулитцер же не мог выходить за рамки. На полях этой печатной войны и родилось то, что мы сегодня называем «желтой прессой» — перемещение акцентов с фактов на мнения, игра на низменных чувствах, упор на секс и насилие, откровенные фальсификации, искусственное создание сенсаций. Мальчишка в желтой рубашке стал символом низкой журналистики. Хотя эта война была недолгой, всего несколько месяцев, она легла пятном на биографии обоих и породила целое направление прессы.

На самом деле, конечно же, конфликт Пулитцера и Хёрста гораздо глубже, нежели гонка за сенсациями. Если для Джозефа самым важным было усилить влияние прессы на общество, то Уильям Хёрст говорил: «Главный и единственный критерий качества газеты — тираж». Впоследствии Хёрст скупал все издания, что попадались под руку, — от региональных газет до журнала «Космополитен», был членом Палаты представителей, снимал кино для предвыборной кампании Рузвельта, в 30-х нежно дружил с Гитлером и поддерживал его на страницах своих многочисленных газет и журналов.

Пока Хёрст сколачивал состояние, Пулитцер обратился к одной из главных идей своей жизни — разоблачению коррупции и усилению журналистики как механизма формирования демократического общества. Его газета вернулась к сдержанности, к рискованным коррупционным расследованиям. В 1909 году его издание разоблачило мошенническую выплату Соединенными Штатами $ 40 млн французской Компании Панамского канала. Президент Рузвельт обвинил Пулитцера в клевете и подал на него в суд, но последовавшие разбирательства подтвердили правоту журналистов. Бывший Еврей Джо стал невероятно влиятельной фигурой, это в значительной степени ему Америка обязана своим антимонопольным законодательством и урегулированием страховой отрасли.

Кстати, статуя Свободы появилась на одноименном острове тоже благодаря Джозефу Пулитцеру. Это он возмутился, что французский подарок ржавеет где-то в порту. В его изданиях развернулась мощная кампания, В ее результате на страницах пулитцеровской газеты было собрано $ 100 тысяч на установку статуи Свободы. Многие из 125 тысяч жертвователей внесли меньше одного доллара. И все-таки имена всех были напечатаны в газете и в короткое время необходимая для установки сумма была собрана. «Свобода нашла свое место в Америке», — удовлетворенно замечал он, еще не зная, какое значение будет иметь статуя в последующей истории.

В 1904 году Пулитцер впервые публично высказал идею создать школу журналистики. Это было неожиданно, ведь много лет подряд он утверждал, что этой профессии нет смысла учиться: надо работать в ней и приобретать опыт. Однако теперь, в статье для The North American Review, он написал: «Наша республика и ее пресса будут подниматься вместе или падать вместе. Свободная, бескорыстная, публичная пресса <…> может сохранить ту общественную добродетель, без которой народное правительство — притворство и издевательство. Циничная, корыстная, демагогическая пресса со временем создаст народ столь же низменный, как и она сама…»

Только потом выяснилось, что на момент написания этих слов завещание год как было составлено — и высшая школа журналистики, и премия уже существовали на бумаге. Пулитцер продумал всё. Он указал, что премия должна вручаться за лучшие статьи и репортажи, в которых есть «ясность стиля, моральная цель, здравые рассуждения и способность влиять на общественное мнение в правильном направлении». Однако, понимая, что общество меняется, он предусмотрел гибкость, учредил консультативный совет, который мог бы пересматривать правила, увеличивать количество номинаций или вообще не вручать премии, если нет достойных. К тому же завещание предписывает награждать за литературные и драматические произведения. Позднее Пулитцеровскую премию стали вручать также за поэзию, фотографию и музыку. А через 100 с лишним лет добавились онлайн-издания и мультимедийные материалы. Каждый американский журналист готов на всё ради Пулитцеровской премии, несмотря на то что сегодня она составляет скромные $ 15 тысяч. Дело не в деньгах: как и предсказывал Пулитцер, расследования всегда ставят журналистов под удар, а лауреаты могут получить некоторую защиту.

Джозеф работал как проклятый. У него родились семеро детей, двое умерли в детском возрасте, но семью он видел редко, фактически жил врозь с женой, хотя обеспечивал ей безбедное существование и путешествия. В конце концов Кэтрин завела роман с редактором газеты мужа и вроде бы даже родила от него своего младшего ребенка. Но Джозеф этого не заметил. Его единственной страстью была газета, он отдавал ей всё свое время, все мысли и всё здоровье. Именно здоровье его и подвело.

В 1890 году, в возрасте 43 лет, Джозеф Пулитцер был почти слеп, измотан, погружен в депрессию и болезненно чувствителен к малейшему шуму. Это была необъяснимая болезнь, которую называли «неврастенией». Она буквально съедала разум. Брат Джозефа Адам тоже страдал от нее и в итоге покончил с собой. Медиамагнату никто не мог помочь. В результате на яхте Пулитцера «Либерти», в его домах в Бар-Харборе и в Нью-Йорке за бешеные деньги оборудовали звукоизолирующие помещения, где хозяин был вынужден проводить почти всё время. Джозеф Пулитцер умер от остановки сердца в 1911 году в звуконепроницаемой каюте своей яхты в полном одиночестве. Ему было 63 года.

Мария Острова

Этим человеком был Джозеф Пулитцер, а написанное в завещании стало зерном, из которого выросла самая престижная в Америке премия, голубая мечта каждого журналиста и писателя. Через восемь лет завещание вскроют, еще через шесть впервые назовут лауреата, и с того момента каждый год в первый понедельник мая совет попечителей Колумбийского университета в Нью-Йорке будет вручать Пулитцеровскую премию журналистам, писателям и драматургам. Ее обладателями станут Уильям Фолкнер и Эрнест Хемингуэй, Харпер Ли и Джон Стейнбек, газеты Los Angeles Times и The Washington Post, а также сотни отважных репортеров. Но заслуга Пулитцера не только в создании «Нобелевки для журналистов». Именно он сделал американскую прессу тем, чем она является до сих пор, — четвертой властью, инструментом влияния, одной из основ общества.

А его собственная биография, будь она очерком или репортажем, вполне могла бы претендовать на премию имени себя. Джозеф Пулитцер Joseph Pulitzer родился 10 апреля в 1847 году в Венгрии, в обеспеченной семье еврейского торговца зерном. Детство провел в Будапеште, учился в частной школе и, вероятнее всего, должен был унаследовать семейный бизнес. Однако, когда парню исполнилось 17, произошел первый крутой поворот. Он страстно захотел воевать. Но ни австрийская, ни французская, ни британская армия не пожелали принять на службу худосочного болезненного подростка с плохим зрением. И только вербовщик армии США, случайно встреченный в Гамбурге, легко подписал с Джозефом контракт — Гражданская война близилась к финалу, солдаты гибли тысячами, и северяне набирали добровольцев в Европе.

Юный Джозеф Пулитцер получил бесплатный билет на корабль и отправился в Америку. По легенде, возле порта прибытия он прыгнул за борт и добрался до берега вплавь. То ли это был Бостон, то ли Нью-Йорк — данные разнятся, но определенно причиной экстравагантного поступка стало желание получить больше денег: вербовщик в Гамбурге обещал $ 100, но оказалось, что можно прийти на сборный пункт самостоятельно и получить не 100, а 200. Видимо, Джозеф так и сделал. Пулитцера приняли в Нью-Йоркский кавалерийский полк, состоявший из немцев, там он честно отслужил целый год, до окончания войны.

После демобилизации Джозеф недолго пробыл в Нью-Йорке. Без денег, без языка и профессии он не нашел ни работы, ни жилья и отправился в Сент-Луис, где жило много немцев и можно было хотя бы читать вывески и общаться. Пулитцер был некрасивым, длинным и нескладным парнем. Обитатели трущоб называли его «Еврей Джо». Он брался за любую работу — официанта, грузчика, погонщика мулов. При этом Еврей Джо прекрасно говорил на немецком и французском, да и вообще был начитанным, любознательным, обладал острым умом и взрывным темпераментом.

Всё свободное время Джозеф проводил в библиотеке, изучая английский язык и юриспруденцию. В библиотеке была шахматная комната. Однажды Пулитцер, наблюдая за игрой двух джентльменов, познакомился с ними. Одним из шахматистов был Карл Шурц, редактор местной немецкоязычной газеты Westliche Post. Он посмотрел на сообразительного парня — и предложил ему работу. Получив работу, Пулитцер начал писать — и учился так быстро, что это кажется невероятным. Он стремительно овладел английским языком, его репортажи, сперва неуклюжие, затем всё более острые и запоминающиеся, очень быстро стали такими популярными, а слава такой очевидной, что уже через три года он занял пост главного редактора и приобрел контрольный пакет акций газеты, но скоро продал свою долю, прилично на этом заработал и поспешил в политику.

Дело в том, что Пулитцер был искренне влюблен в американскую демократию. И эта любовь двигала его вперед. Уже в 1873 году, всего через пять лет после того, как юнцом спрыгнул с корабля, в возрасте чуть за 20, он стал членом Законодательного собрания штата. Джозеф мечтал о реформах, о формировании общественного мнения, но, поварившись в политическом котле, понял, что всё это можно сделать с помощью прессы. Он ждал момента и наконец в 1878 году купил газету Dispatch, стоявшую на грани разорения. Он добавил к ней городской вестник Post и объединил их в St. Louis Post-Dispatch. Мимоходом он женился на Кейт Дэвис, 25летней дочери конгрессмена, и тем самым окончательно утвердился в высшем обществе Сент-Луиса. Брак этот был заключен с холодной головой, ведь главной пожизненной страстью Джозефа, уже была журналистика.

Как выглядела пресса до Пулитцера? Это были утренние газеты, в которых печатались политические и финансовые новости, да еще объявления о свадьбах и похоронах. «Высокий штиль», длинные предложения, дороговизна — всё было нацелено на богатую публику в костюмах и шляпах. Пулитцер понял (или почувствовал), что новые времена требуют другой прессы. Америка стремительно развивалась, образование становилось доступным, люди переселялись в города, появился телеграф, электрические лампочки позволяли читать в темное время суток. Он сделал ставку на простых людей, ранее не читавших газет. Как бы сказали сегодняшние маркетологи, Пулитцер первым перевел прессу из сегмента люкс в масс-маркет.

Прежде всего, Джозеф значительно удешевил St. Louis Post-Dispatch за счет новых технологий печати. Затем стал публиковать всё, что интересно большинству: новости городской жизни, курьезы, криминальную хронику, адреса распродаж, разнообразную рекламу. Пулитцер начал выпускать вечернюю газету, ее можно было читать после рабочего дня. Он первым ввел в обиход провокативные заголовки — набранные огромным шрифтом и бросавшиеся в глаза. Они обязательно содержали главную новость, а сами тексты были написаны простыми короткими предложениями, понятными даже малограмотным.

Пулитцер стал публиковать статьи, предназначенные специально для женщин, что тогда казалось немыслимым. Женщины — и газеты, помилуйте, что за вздор? Но самое главное — он превратил новости в истории. Дело не в самом репортаже, учил Пулитцер, а в тех эмоциях, которые он вызывает. Поэтому Джозеф заставлял своих сотрудников искать драму, чтобы читатель ужасался, удивлялся и рассказывал окружающим: «Слышали, что вчера написали в газете?» Но и это не всё. Сделав газету действительно народной, Пулитцер добавил огня в виде коррупционных расследований. В St. Louis Post-Dispatch публиковали ошеломляющие истории о продажных прокурорах, уклоняющихся от налогов богачах, о вороватых подрядчиках. Однажды Джозефу даже пришлось отстреливаться от одного из героев публикации. Но читатели были в восторге, газета разлеталась как горячие пирожки. Через три года после покупки издания прибыль составляла $ 85 тысяч в год — гигантские по тем временам деньги.

И тогда Пулитцер отправился покорять «Большое яблоко». Он залез в долги и купил убыточную нью-йоркскую газету The New York World. Методы были опробованы, и с первых же дней он устроил в сонной редакции настоящий ураган. Всё ускорилось до предела, репортеров и посыльных Джозеф заставлял передвигаться буквально бегом — чтобы первыми добыть новости. Он отправлял корреспондентов по всему миру и публиковал живые репортажи о самых захватывающих событиях со всеми деталями. Он всё время что-то придумывал. Его журналисты брали интервью у обычных людей на улицах — неслыханное дело! Именно в его газетах впервые стали широко использовать иллюстрации, в том числе карикатуры. С легкой руки Пулитцера в профессии появились так называемые крестовые походы, когда журналист внедрялся в определенную среду, чтобы собрать достоверный материал.

В воскресных выпусках The New York World печатался комикс The Yellow Kid про неопрятного малыша с лысой головой, торчащими передними зубами и оттопыренными ушами. Малыша звали Мики Дьюган, он не снимал желтую ночную рубашку и целыми днями слонялся в трущобах Нью-Йорка. Таким был герой первого в мире комикса, а его автор — художник Ричард Аутколт — считается прародителем современных комиксов. И вдруг этот желтый человечек появился в New York Journal. Изданием владел молодой амбициозный Уильям Рэндольф Хёрст, в недавнем прошлом репортер The New York World. Свой журнал Хёрст купил — вот насмешка судьбы — у родного брата Джозефа Пулитцера.

С борьбы за права на комикс началась недолгая, но ожесточенная битва двух гигантов — Джозефа Пулитцера и его недавнего ученика Хёрста. Хёрст перекупал журналистов у Пулитцера, тот перекупал их обратно. Для Хёрста не существовало никаких границ в описании кровавых подробностей и светских сплетен, Пулитцер же не мог выходить за рамки. На полях этой печатной войны и родилось то, что мы сегодня называем «желтой прессой» — перемещение акцентов с фактов на мнения, игра на низменных чувствах, упор на секс и насилие, откровенные фальсификации, искусственное создание сенсаций. Мальчишка в желтой рубашке стал символом низкой журналистики. Хотя эта война была недолгой, всего несколько месяцев, она легла пятном на биографии обоих и породила целое направление прессы.

На самом деле, конечно же, конфликт Пулитцера и Хёрста гораздо глубже, нежели гонка за сенсациями. Если для Джозефа самым важным было усилить влияние прессы на общество, то Уильям Хёрст говорил: «Главный и единственный критерий качества газеты — тираж». Впоследствии Хёрст скупал все издания, что попадались под руку, — от региональных газет до журнала «Космополитен», был членом Палаты представителей, снимал кино для предвыборной кампании Рузвельта, в 30-х нежно дружил с Гитлером и поддерживал его на страницах своих многочисленных газет и журналов.

Пока Хёрст сколачивал состояние, Пулитцер обратился к одной из главных идей своей жизни — разоблачению коррупции и усилению журналистики как механизма формирования демократического общества. Его газета вернулась к сдержанности, к рискованным коррупционным расследованиям. В 1909 году его издание разоблачило мошенническую выплату Соединенными Штатами $ 40 млн французской Компании Панамского канала. Президент Рузвельт обвинил Пулитцера в клевете и подал на него в суд, но последовавшие разбирательства подтвердили правоту журналистов. Бывший Еврей Джо стал невероятно влиятельной фигурой, это в значительной степени ему Америка обязана своим антимонопольным законодательством и урегулированием страховой отрасли.

Кстати, статуя Свободы появилась на одноименном острове тоже благодаря Джозефу Пулитцеру. Это он возмутился, что французский подарок ржавеет где-то в порту. В его изданиях развернулась мощная кампания, В ее результате на страницах пулитцеровской газеты было собрано $ 100 тысяч на установку статуи Свободы. Многие из 125 тысяч жертвователей внесли меньше одного доллара. И все-таки имена всех были напечатаны в газете и в короткое время необходимая для установки сумма была собрана. «Свобода нашла свое место в Америке», — удовлетворенно замечал он, еще не зная, какое значение будет иметь статуя в последующей истории.

В 1904 году Пулитцер впервые публично высказал идею создать школу журналистики. Это было неожиданно, ведь много лет подряд он утверждал, что этой профессии нет смысла учиться: надо работать в ней и приобретать опыт. Однако теперь, в статье для The North American Review, он написал: «Наша республика и ее пресса будут подниматься вместе или падать вместе. Свободная, бескорыстная, публичная пресса <…> может сохранить ту общественную добродетель, без которой народное правительство — притворство и издевательство. Циничная, корыстная, демагогическая пресса со временем создаст народ столь же низменный, как и она сама…»

Только потом выяснилось, что на момент написания этих слов завещание год как было составлено — и высшая школа журналистики, и премия уже существовали на бумаге. Пулитцер продумал всё. Он указал, что премия должна вручаться за лучшие статьи и репортажи, в которых есть «ясность стиля, моральная цель, здравые рассуждения и способность влиять на общественное мнение в правильном направлении». Однако, понимая, что общество меняется, он предусмотрел гибкость, учредил консультативный совет, который мог бы пересматривать правила, увеличивать количество номинаций или вообще не вручать премии, если нет достойных. К тому же завещание предписывает награждать за литературные и драматические произведения. Позднее Пулитцеровскую премию стали вручать также за поэзию, фотографию и музыку. А через 100 с лишним лет добавились онлайн-издания и мультимедийные материалы. Каждый американский журналист готов на всё ради Пулитцеровской премии, несмотря на то что сегодня она составляет скромные $ 15 тысяч. Дело не в деньгах: как и предсказывал Пулитцер, расследования всегда ставят журналистов под удар, а лауреаты могут получить некоторую защиту.

Джозеф работал как проклятый. У него родились семеро детей, двое умерли в детском возрасте, но семью он видел редко, фактически жил врозь с женой, хотя обеспечивал ей безбедное существование и путешествия. В конце концов Кэтрин завела роман с редактором газеты мужа и вроде бы даже родила от него своего младшего ребенка. Но Джозеф этого не заметил. Его единственной страстью была газета, он отдавал ей всё свое время, все мысли и всё здоровье. Именно здоровье его и подвело.

В 1890 году, в возрасте 43 лет, Джозеф Пулитцер был почти слеп, измотан, погружен в депрессию и болезненно чувствителен к малейшему шуму. Это была необъяснимая болезнь, которую называли «неврастенией». Она буквально съедала разум. Брат Джозефа Адам тоже страдал от нее и в итоге покончил с собой. Медиамагнату никто не мог помочь. В результате на яхте Пулитцера «Либерти», в его домах в Бар-Харборе и в Нью-Йорке за бешеные деньги оборудовали звукоизолирующие помещения, где хозяин был вынужден проводить почти всё время. Джозеф Пулитцер умер от остановки сердца в 1911 году в звуконепроницаемой каюте своей яхты в полном одиночестве. Ему было 63 года.

Мария Острова

Послать донат автору/рассказчику

10.02.2010, Свежие анекдоты - основной выпуск

Последние президентские выборы на Украине показали, что хохлов там живёт

примерно столько же, сколько и украинцев.

примерно столько же, сколько и украинцев.

13.11.2025, Новые истории - основной выпуск

В январе 1940 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер устроил истерику со словами: "Наши суды - медлительные ржавые машины по штамповке возмутительно несправедливых приговоров! Я докажу, что мы в состоянии покарать любых гнусных кротов, которые в тысячах нор подрывают мощь германского рейха, нарушая его законы! Да, это колоссальная задача, но я справлялся и не с такими!».

Гитлер очень страдал от того, что Германия, вместо нацистского государства начала превращаться в клептократию.

Бедняжка.

Коррупция и воровство в самых высших эшелонах Третьего Рейха достигли таких масштабов, что приведенную выше цитату фюрер орал в лицо своему министру юстиции Францу Гюртнеру. От чего тот заболел и через месяц помер.

Бедняжка-2.

Желая искоренить коррупцию, Гитлер передал надзор за ней непосредственно Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Приказав ему найти «бесстрашную овчарку», которая не побоялась бы отправлять под суд министров, канцлеров, фюреров и генералов с комендантами всех мастей.

И такая овчарка была найдена.

В мае тридцать девятого в Суд СС - высшую инстанцию судебной системы Рейха, «Суд Судов» - был переведен тридцатилетний Георг Конрад Морген, выпускник Международной академии права в Гааге, бескомпромиссный и неподкупный судья, юрист до мозга костей, лично преданный Гиммлеру и Закону.

И отправлен в Краков, где находился тогда Суд СС, искоренять коррупцию.

Георг Конрад взялся за дело настолько рьяно, что за восемь месяцев завел дела на десяток нацистских бонз. Местное начальство было от этого не в восторге. Настолько не в восторге, что разжаловало Георга Конрада в ефрейторы и отправило его на Восточный фронт, судьей дивизии СС «Викинг».

Где он и провел целый год, вылавливая дезертиров и мародеров, пока Гиммлер не заметил отсутствие своей овчарки.

Бешенство Гиммлера было запредельным. Георг Конрад был возвращен в Краков, повышен в должности сразу на три ступени от первоначальной - на вопрос «Почему же вы, Морген, не сообщили мне об отправке на фронт?» Георг Конрад вытянулся в струнку и заявил, что не мог предположить, что его непосредственный куратор действует вопреки желанию Рейхсфюрера СС, а также он не мог ослушаться его приказа и жаловаться Гиммлеру через его голову - и за это честный и неподкупный судья сразу стал оберштурмбанфюрером. Звание, если не ошибаюсь, соответствующее полковнику. И переведен в Берлин.

А те ребятки, которые отправляли его на фронт, сами вылетели с теплых местечек в окопы и сгинули где-то в суглинках контрпартизанской борьбы.

На новом месте Георг Конрад взялся за дело еще более лучше рьяно, и через два месяца предоставил Гиммлеру такой отчет, от которого охренел даже он. Давать ход тем делам, которые он прочитал, не осмелился даже Ужасный Генрих. И проблема была не столько в том, какие должности занимали воры и коррупционеры, сколько в масштабности разложения. СС оказалась сборищем ублюдков, воров, трупоедов, мародеров и убийц. Трофеи до Рейхсказны не доходили, мародерство на Восточном фронте приняло колоссальные масштабы, и пр. и пр.

Морген был снят с этой должности и отправлен в Мюнхен, расследовать коррупцию в концлагерях.

И только на этом месте он развернулся по-настоящему и вошел в историю.

На этой должности он завел восемьсот (!) уголовных дел, довел до суда двести из них, отправил на скамью подсудимых пятерых комендантов лагерей:

- Одиозного Карла Коха, коменданта Заксенхаузена, Бухенвальда и Майданека, и его жену Ильзу, за беспрецедентное воровство золотых зубов и прочего имущества уничтоженных евреев, которое он присваивал себе — Моргену удалось доказать хищений из казны на 200 000 марок. Карл Кох был повешен. Ильза повесилась в камере через 15 лет.

- Коменданта Майданека Германа Флорштедта — казнен.

- Коменданта лагеря Герцогенбуш Адама Грюневальда — смещен, отправлен на фронт, погиб.

- Коменданта лагеря Флоссенбург Карла Кюнстлера — смещен, отправлен на фронт, погиб.

- Коменданта Дахау Алекса Пиорковски — смещен, казнен после войны.

Так, вспомнилось почему-то.

Не знаю, почему.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко

Гитлер очень страдал от того, что Германия, вместо нацистского государства начала превращаться в клептократию.

Бедняжка.

Коррупция и воровство в самых высших эшелонах Третьего Рейха достигли таких масштабов, что приведенную выше цитату фюрер орал в лицо своему министру юстиции Францу Гюртнеру. От чего тот заболел и через месяц помер.

Бедняжка-2.

Желая искоренить коррупцию, Гитлер передал надзор за ней непосредственно Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Приказав ему найти «бесстрашную овчарку», которая не побоялась бы отправлять под суд министров, канцлеров, фюреров и генералов с комендантами всех мастей.

И такая овчарка была найдена.

В мае тридцать девятого в Суд СС - высшую инстанцию судебной системы Рейха, «Суд Судов» - был переведен тридцатилетний Георг Конрад Морген, выпускник Международной академии права в Гааге, бескомпромиссный и неподкупный судья, юрист до мозга костей, лично преданный Гиммлеру и Закону.

И отправлен в Краков, где находился тогда Суд СС, искоренять коррупцию.

Георг Конрад взялся за дело настолько рьяно, что за восемь месяцев завел дела на десяток нацистских бонз. Местное начальство было от этого не в восторге. Настолько не в восторге, что разжаловало Георга Конрада в ефрейторы и отправило его на Восточный фронт, судьей дивизии СС «Викинг».

Где он и провел целый год, вылавливая дезертиров и мародеров, пока Гиммлер не заметил отсутствие своей овчарки.

Бешенство Гиммлера было запредельным. Георг Конрад был возвращен в Краков, повышен в должности сразу на три ступени от первоначальной - на вопрос «Почему же вы, Морген, не сообщили мне об отправке на фронт?» Георг Конрад вытянулся в струнку и заявил, что не мог предположить, что его непосредственный куратор действует вопреки желанию Рейхсфюрера СС, а также он не мог ослушаться его приказа и жаловаться Гиммлеру через его голову - и за это честный и неподкупный судья сразу стал оберштурмбанфюрером. Звание, если не ошибаюсь, соответствующее полковнику. И переведен в Берлин.

А те ребятки, которые отправляли его на фронт, сами вылетели с теплых местечек в окопы и сгинули где-то в суглинках контрпартизанской борьбы.

На новом месте Георг Конрад взялся за дело еще более лучше рьяно, и через два месяца предоставил Гиммлеру такой отчет, от которого охренел даже он. Давать ход тем делам, которые он прочитал, не осмелился даже Ужасный Генрих. И проблема была не столько в том, какие должности занимали воры и коррупционеры, сколько в масштабности разложения. СС оказалась сборищем ублюдков, воров, трупоедов, мародеров и убийц. Трофеи до Рейхсказны не доходили, мародерство на Восточном фронте приняло колоссальные масштабы, и пр. и пр.

Морген был снят с этой должности и отправлен в Мюнхен, расследовать коррупцию в концлагерях.

И только на этом месте он развернулся по-настоящему и вошел в историю.

На этой должности он завел восемьсот (!) уголовных дел, довел до суда двести из них, отправил на скамью подсудимых пятерых комендантов лагерей:

- Одиозного Карла Коха, коменданта Заксенхаузена, Бухенвальда и Майданека, и его жену Ильзу, за беспрецедентное воровство золотых зубов и прочего имущества уничтоженных евреев, которое он присваивал себе — Моргену удалось доказать хищений из казны на 200 000 марок. Карл Кох был повешен. Ильза повесилась в камере через 15 лет.

- Коменданта Майданека Германа Флорштедта — казнен.

- Коменданта лагеря Герцогенбуш Адама Грюневальда — смещен, отправлен на фронт, погиб.

- Коменданта лагеря Флоссенбург Карла Кюнстлера — смещен, отправлен на фронт, погиб.

- Коменданта Дахау Алекса Пиорковски — смещен, казнен после войны.

Так, вспомнилось почему-то.

Не знаю, почему.

Доброе утро.

Аркадий Бабченко

Послать донат автору/рассказчику

16.11.2025, Новые истории - основной выпуск

Однажды Ханс Кристиан Андерсен, будучи уже известным писателем, был в Венеции и решил посетить район еврейского гетто. Он зашел вместе с другом в гости к еврейской семье, увидел на столе Танах, открыл книгу и, к удивлению хозяев дома, легко прочитал первые строки на иврите.

В своем творчестве Андерсен нередко обращался к еврейской тематике, часто в его сказках фигурирует девочка по имени Сара, правда эти сказки обычно с грустным концом. Откуда Андерсен знал иврит, и кто была девочка Сара? Вот и ответ: Ханс Кристиан Андерсен учился в еврейской школе, а подружку его юных лет звали Сара Хейман. Как так получилось? Андерсен рос в очень бедной семье, и когда в школе для неимущих для Ханса не нашлось места, мать отвела его к господину Федеру Карстенсу и тот принял мальчика в свою школу. Это факт, известный всем биографам. Только очень немногие из них пишут, что господин Карстенс был еврей, и его школа была еврейская.

И проверить это несложно. Андерсен любил вести дневники, коих у него накопилось 12 томов. Вот там это все и описано.

Его сказки о евреях никогда не переводились на русский язык, также нет в его «русскоязычной» биографии факта, что в 14 лет, в Дании, будущий писатель был свидетелем еврейского погрома. Он только что приехал в Копенгаген — один в чужом городе. Вот его запись в дневнике: «Вечером, накануне моего приезда, произошло тут нападение на евреев, которое распространилось потом на многие европейские страны. В городе беспорядки, улицы полны народу. Шум, паника, переполох — это было много сильнее моего воображения, моего представления той поры о характере большого города». Факельные шествия, сожжение книг, разграбление еврейских лавок запомнились подростку-Андерсену на всю жизнь.

Странный мечтательный мальчик не умел находить себе друзей, и Карстенс, директор еврейской школы, заметив это, часто занимался с ним отдельно, беседовал с ним и брал на прогулки вместе со своими сыновьями. Андерсен очень дорожил симпатией к нему Карстенса, в которой так нуждался. И в зрелые годы Андерсен не забывал своего учителя. Став знаменитым, он продолжал писать ему письма, посылал свои книги и навещал. Из отдельных отрывков его сочинений видно, что Андерсен разбирался в еврейских обычаях, знал законы иудейской религии. Симпатия к евреям прорывается у него то и дело. В 1866 году Андерсен побывал в Амстердаме. Он приходит на симфонический концерт и записывает потом в дневнике: «Там была элегантная публика, но я с грустью отметил, что не вижу тут сыновей народа, давшего нам Мендельсона, Ха-Леви и Мейербера, чьи блестящие музыкальные сочинения мы слушаем сегодня. Я не встретил в зале ни одного еврея. Когда же я высказал свое недоумение по этому поводу, то, к своему стыду — о, если бы мои уши обманули меня! — услыхал в ответ, что для евреев вход сюда воспрещен. У меня осталось тяжелое впечатление об унижении человека человеком, об ужасающей несправедливости, царящей в обществе, религии и искусстве».

И в дальнейшим Писатель дружил со многими еврейскими семьями, и евреи часто помогали ему. Например, семья Коллинов помогла юному драматургу получить образование в Копенгагене, добились для него королевской стипендии для учебы в Латинской школе, брала на себя многочисленные хлопоты и расходы по устройству его быта. Без совета и помощи строгого, но заботливого господина Эдварда Коллина, Ханс Кристиан многие годы не принимал ни одного решения.

В конце жизни писатель сблизился с еще одним еврейским семейством Мелхиор. В этом доме он провел последние годы жизни и здесь скончался.

Из автобиографии Андерсена: «В день моего рождения, 2 апреля (год 1866, ему уже 61 год), моя комната украшена цветами, картинами, книгами. Звучит музыка и звучат приветствия в мою честь. Я в доме моих друзей — семьи Мелхиор. На улице светит весеннее солнце, и такое же тепло я чувствую в своем сердце. Я осмысливаю прошедшее и понимаю, как велико счастье, которого я удостоился». Почти до конца жизни, даже когда Андерсен был уже болен, он писал свой дневник. А когда не смог писать, то принялся диктовать, а записывали хозяйка дома, Доротея Мелхиор, или две ее дочери. В последнюю неделю жизни, с 28 июля по 4 августа 1875 года, он уже диктовать не мог.

Но осталась запись самой Доротеи Мелхиор: «Среда. 4 августа. Андерсен весь день дремлет, у него температура. Ночью он кашлял… У него не было сил поставить чашку с остатками каши на место, и каша вылилась на одеяло. Вчера, после ухода доктора Мейера, Ханс Кристиан сказал мне: „Доктор собирается вернуться вечером — это дурная примета“. Я ему напомнила, что доктор приходит к нему уже две недели подряд два раза в день, утром и вечером. Мои слова успокоили его. И вот свет погас. Смерть — как нежный поцелуй! В 11 часов 5 минут наш дорогой друг вздохнул в последний раз…»"

©️ Сония Каплан Ходос

В своем творчестве Андерсен нередко обращался к еврейской тематике, часто в его сказках фигурирует девочка по имени Сара, правда эти сказки обычно с грустным концом. Откуда Андерсен знал иврит, и кто была девочка Сара? Вот и ответ: Ханс Кристиан Андерсен учился в еврейской школе, а подружку его юных лет звали Сара Хейман. Как так получилось? Андерсен рос в очень бедной семье, и когда в школе для неимущих для Ханса не нашлось места, мать отвела его к господину Федеру Карстенсу и тот принял мальчика в свою школу. Это факт, известный всем биографам. Только очень немногие из них пишут, что господин Карстенс был еврей, и его школа была еврейская.

И проверить это несложно. Андерсен любил вести дневники, коих у него накопилось 12 томов. Вот там это все и описано.

Его сказки о евреях никогда не переводились на русский язык, также нет в его «русскоязычной» биографии факта, что в 14 лет, в Дании, будущий писатель был свидетелем еврейского погрома. Он только что приехал в Копенгаген — один в чужом городе. Вот его запись в дневнике: «Вечером, накануне моего приезда, произошло тут нападение на евреев, которое распространилось потом на многие европейские страны. В городе беспорядки, улицы полны народу. Шум, паника, переполох — это было много сильнее моего воображения, моего представления той поры о характере большого города». Факельные шествия, сожжение книг, разграбление еврейских лавок запомнились подростку-Андерсену на всю жизнь.

Странный мечтательный мальчик не умел находить себе друзей, и Карстенс, директор еврейской школы, заметив это, часто занимался с ним отдельно, беседовал с ним и брал на прогулки вместе со своими сыновьями. Андерсен очень дорожил симпатией к нему Карстенса, в которой так нуждался. И в зрелые годы Андерсен не забывал своего учителя. Став знаменитым, он продолжал писать ему письма, посылал свои книги и навещал. Из отдельных отрывков его сочинений видно, что Андерсен разбирался в еврейских обычаях, знал законы иудейской религии. Симпатия к евреям прорывается у него то и дело. В 1866 году Андерсен побывал в Амстердаме. Он приходит на симфонический концерт и записывает потом в дневнике: «Там была элегантная публика, но я с грустью отметил, что не вижу тут сыновей народа, давшего нам Мендельсона, Ха-Леви и Мейербера, чьи блестящие музыкальные сочинения мы слушаем сегодня. Я не встретил в зале ни одного еврея. Когда же я высказал свое недоумение по этому поводу, то, к своему стыду — о, если бы мои уши обманули меня! — услыхал в ответ, что для евреев вход сюда воспрещен. У меня осталось тяжелое впечатление об унижении человека человеком, об ужасающей несправедливости, царящей в обществе, религии и искусстве».

И в дальнейшим Писатель дружил со многими еврейскими семьями, и евреи часто помогали ему. Например, семья Коллинов помогла юному драматургу получить образование в Копенгагене, добились для него королевской стипендии для учебы в Латинской школе, брала на себя многочисленные хлопоты и расходы по устройству его быта. Без совета и помощи строгого, но заботливого господина Эдварда Коллина, Ханс Кристиан многие годы не принимал ни одного решения.

В конце жизни писатель сблизился с еще одним еврейским семейством Мелхиор. В этом доме он провел последние годы жизни и здесь скончался.

Из автобиографии Андерсена: «В день моего рождения, 2 апреля (год 1866, ему уже 61 год), моя комната украшена цветами, картинами, книгами. Звучит музыка и звучат приветствия в мою честь. Я в доме моих друзей — семьи Мелхиор. На улице светит весеннее солнце, и такое же тепло я чувствую в своем сердце. Я осмысливаю прошедшее и понимаю, как велико счастье, которого я удостоился». Почти до конца жизни, даже когда Андерсен был уже болен, он писал свой дневник. А когда не смог писать, то принялся диктовать, а записывали хозяйка дома, Доротея Мелхиор, или две ее дочери. В последнюю неделю жизни, с 28 июля по 4 августа 1875 года, он уже диктовать не мог.

Но осталась запись самой Доротеи Мелхиор: «Среда. 4 августа. Андерсен весь день дремлет, у него температура. Ночью он кашлял… У него не было сил поставить чашку с остатками каши на место, и каша вылилась на одеяло. Вчера, после ухода доктора Мейера, Ханс Кристиан сказал мне: „Доктор собирается вернуться вечером — это дурная примета“. Я ему напомнила, что доктор приходит к нему уже две недели подряд два раза в день, утром и вечером. Мои слова успокоили его. И вот свет погас. Смерть — как нежный поцелуй! В 11 часов 5 минут наш дорогой друг вздохнул в последний раз…»"

©️ Сония Каплан Ходос

Послать донат автору/рассказчику

21.09.2025, Новые истории - основной выпуск

Командор Сэссун или Еврейский парикмахер от Бога!

Видаль Сэссун - один из самых великих парикмахеров (как сейчас сказали бы стилист) нашего времени. В детстве мне очень нравилось смотреть, как поет Мирей Матье. Вернее еще больше, чем ее голос и песни, мне нравилась ее стрижка – как потом мне объяснили, стрижка называлась сэссун. Я и понятия не имел, что так она названа в честь ее автора – все того же Видаля Сэссуна.

Будущий гений парикмахерского дела родился в Лондоне в бедной еврейской семье. Отец был родом из Греции, мать – из России. Лондонский мальчишка с детства мечтал стать знаменитым футболистом. Но когда он рассказал о своих мечтах матери, та покрутила пальцем у виска и сказала: «Будешь парикмахером». Именно мать потащила Видаля в в салон Адольфа Коэна в Ист-Энде.Однако сумма обучения для них была неподъемной. Они уже собирались уходить к радости Видаля, как вдруг произошло невероятное. Сэссун позже рассказал так:

«Мы направились к двери. Я был счастлив. Сняв шляпу, я галантным жестом, подсмотренным мною в каком-то фильме, открыл перед мамой дверь, и мы вышли. И тут за спиной раздались шаги. Догоняя нас, Коэн сказал мне: “Я вижу еврейского молодого человека с прекрасными манерами. Знаете, приходите без всякой платы”. Мамино лицо просияло, а с моего, наоборот, сразу же сошла улыбка..."

Сэссун чуть не плакал. Так что парикмахерскому делу он учился не слишком прилежно. В 1948 году вообще сбежал из Лондона, приехал в наши палестины. Но через какое-то время по зову матери, как хороший еврейский сын вернулся домой, и вот тут-то его умения пригодились: посчастливилось устроиться в салон известного в Лондоне парикмахера Раймона Бессона, благодаря которому Сассун быстро стал узнаваемым. Через несколько лет он открывает свой первый салон – успех был неизбежен.

В 60-е именно он придумал необычные для того времени короткие ассиметричные стрижки. «Женщины моего времени полжизни проводили в салонах, и я подумал: Почему бы им просто не стричься раз в месяц так, чтобы волосы потом сами принимали заданную форму?», - рассуждал Видаль.

Он освободил слабый пол от тяжелой лакированной конструкции, которая считалась прической. Все, что требовалось – просто прочесать свежие волосы. Это произвело настоящую революцию в мире парикмахерского искусства. Стрижку «каскад» тоже придумал Видаль. В 90-х все женщины буквально помешались на каскаде. После того, как в США вышел новый ситком “Друзья”, в парикмахерских стали массово просить стрижку, как у Дженифер Энистон. Актриса стала примером идеальной ступенчатой стрижки, а ее каскад был настоящим хитом.

Когда снимки причесок мастера разлетелись по миру, у двери его салона начали собираться толпы, в том числе и знаменитости. Актрисы Нэнси Кван (она попала на обложку «Вог») и Миа Фэрроу помогли вывести его популярность на новый уровень. Когда в 70-е советские женщины увидели «сэссуновскую прическу» у Мирей Матье, все как одна ринулись в салоны, дабы не отставать от моды.

А дальше все шло по накатанной: брэнд, средства для ухода за волосами под его именем, написание книг, членство в жюри конкурсов красоты.. Среди этой мишуры – важное: Центр созданным им, для изучения антисемитизма «чтоб не допустить повторения Холокоста» и награждение Сэссуна Орденом Британской Империи (командор) и титулом сэра.

Умер этот исключительный человек в 2012 году на 85м году жизни. Говорят, в последние годы некоторые его стрижки снова входят в моду...

Vadim Malev

Видаль Сэссун - один из самых великих парикмахеров (как сейчас сказали бы стилист) нашего времени. В детстве мне очень нравилось смотреть, как поет Мирей Матье. Вернее еще больше, чем ее голос и песни, мне нравилась ее стрижка – как потом мне объяснили, стрижка называлась сэссун. Я и понятия не имел, что так она названа в честь ее автора – все того же Видаля Сэссуна.

Будущий гений парикмахерского дела родился в Лондоне в бедной еврейской семье. Отец был родом из Греции, мать – из России. Лондонский мальчишка с детства мечтал стать знаменитым футболистом. Но когда он рассказал о своих мечтах матери, та покрутила пальцем у виска и сказала: «Будешь парикмахером». Именно мать потащила Видаля в в салон Адольфа Коэна в Ист-Энде.Однако сумма обучения для них была неподъемной. Они уже собирались уходить к радости Видаля, как вдруг произошло невероятное. Сэссун позже рассказал так:

«Мы направились к двери. Я был счастлив. Сняв шляпу, я галантным жестом, подсмотренным мною в каком-то фильме, открыл перед мамой дверь, и мы вышли. И тут за спиной раздались шаги. Догоняя нас, Коэн сказал мне: “Я вижу еврейского молодого человека с прекрасными манерами. Знаете, приходите без всякой платы”. Мамино лицо просияло, а с моего, наоборот, сразу же сошла улыбка..."

Сэссун чуть не плакал. Так что парикмахерскому делу он учился не слишком прилежно. В 1948 году вообще сбежал из Лондона, приехал в наши палестины. Но через какое-то время по зову матери, как хороший еврейский сын вернулся домой, и вот тут-то его умения пригодились: посчастливилось устроиться в салон известного в Лондоне парикмахера Раймона Бессона, благодаря которому Сассун быстро стал узнаваемым. Через несколько лет он открывает свой первый салон – успех был неизбежен.

В 60-е именно он придумал необычные для того времени короткие ассиметричные стрижки. «Женщины моего времени полжизни проводили в салонах, и я подумал: Почему бы им просто не стричься раз в месяц так, чтобы волосы потом сами принимали заданную форму?», - рассуждал Видаль.

Он освободил слабый пол от тяжелой лакированной конструкции, которая считалась прической. Все, что требовалось – просто прочесать свежие волосы. Это произвело настоящую революцию в мире парикмахерского искусства. Стрижку «каскад» тоже придумал Видаль. В 90-х все женщины буквально помешались на каскаде. После того, как в США вышел новый ситком “Друзья”, в парикмахерских стали массово просить стрижку, как у Дженифер Энистон. Актриса стала примером идеальной ступенчатой стрижки, а ее каскад был настоящим хитом.

Когда снимки причесок мастера разлетелись по миру, у двери его салона начали собираться толпы, в том числе и знаменитости. Актрисы Нэнси Кван (она попала на обложку «Вог») и Миа Фэрроу помогли вывести его популярность на новый уровень. Когда в 70-е советские женщины увидели «сэссуновскую прическу» у Мирей Матье, все как одна ринулись в салоны, дабы не отставать от моды.

А дальше все шло по накатанной: брэнд, средства для ухода за волосами под его именем, написание книг, членство в жюри конкурсов красоты.. Среди этой мишуры – важное: Центр созданным им, для изучения антисемитизма «чтоб не допустить повторения Холокоста» и награждение Сэссуна Орденом Британской Империи (командор) и титулом сэра.

Умер этот исключительный человек в 2012 году на 85м году жизни. Говорят, в последние годы некоторые его стрижки снова входят в моду...

Vadim Malev

Послать донат автору/рассказчику

25 апреля 1945 года на реке Эльба близ города Торгау произошло историческое соединение американской и русской армий, когда группа американцев во главе со вторым лейтенантом Уильямом Робертсоном встретилась с отрядом лейтенанта Александра Сильвашко. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части — северную и южную. Чтобы символизировать важность события, лейтенанты обнялись.

Послать донат автору/рассказчику

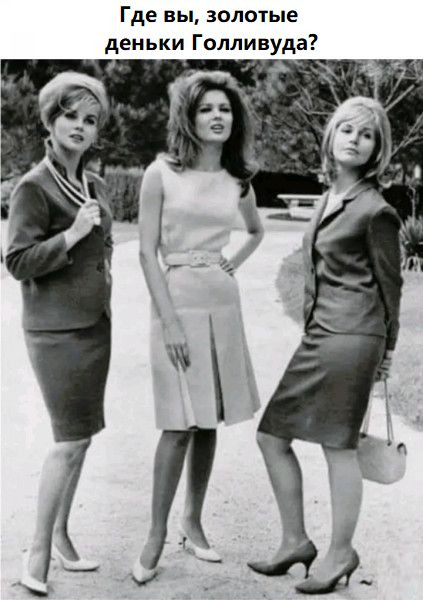

Ann-Margret, Pamela Tiffin и Carol Lynley в фильме "Искатели удовольствий" 1964 года. Студия 20th Century Fox

Послать донат автору/рассказчику

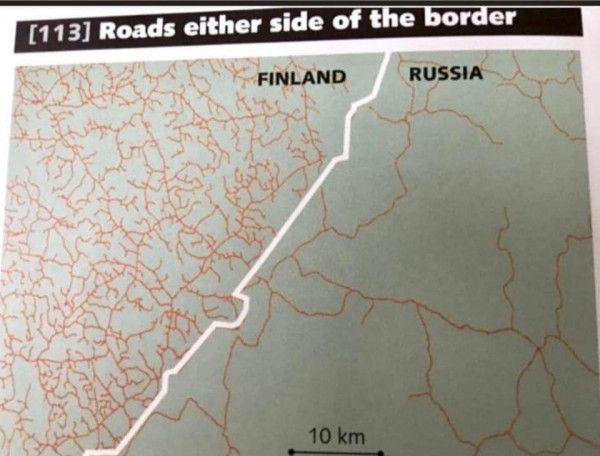

Дорожная сеть в финской и в российской Карелии.

Послать донат автору/рассказчику

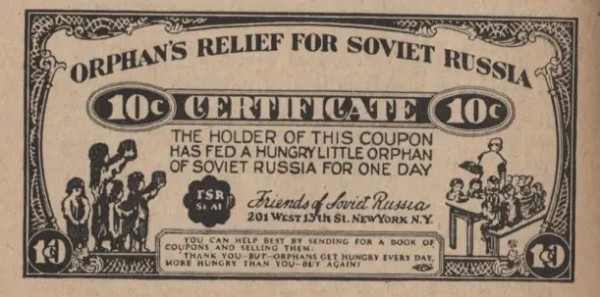

Американский сертификат помощи голодающим советским детям.

«Покупатель сего накормил одного маленького голодного сироту». США, 1923 год.

Послать донат автору/рассказчику

24.08.2025, Новые истории - основной выпуск

Нью-йоркским утром 1964 года трое грабителей ворвались в пентхаус 94-летней Рубинштейн с целью ограбить эту сказочно богатую старушку. Хелену они застали возлежащей в спальне и полистывающей журнал. Приставив к виску мадам револьвер, воры потребовали ключи от сейфа. "Вы можете меня убить, – произнесла Хелена, невозмутимо переворачивая страничку, – но ограбить себя я не позволю". Уникальная выдержка! Именно она помогала Рубинштейн брать не просто города – материки!

Урожденная Хая Рубинштейн родилась в 1870 году в Кракове. У Рубинштейнов было 8 дочерей и мечта о сыне. Старшая дочь причиняла отцу с матерью больше головной боли, чем остальные семь, вместе взятые. Родители с трудом договорились выдать Хаю за обеспеченного 35-летнего вдовца, но та сбежала из дома...в Австралию к дяде. Без образования, знания языка и представления, чем займется в столь далекой стороне. По легенде, когда Хая приплыла в Австралию, в ее скудном багаже лежал подарок матери — 12 баночек домашнего увлажняющего крема и рецепт его изготовления. Хая сразу обратила внимание на обветренные лица австралиек, почти незнакомых с концепцией ухода за кожей. Австралийки, в свою очередь, изумлялись ее гладкому, свежему лицу. Хая раздала новым знакомым несколько баночек крема, научила им пользоваться. Восторженные отзывы натолкнули ее на идею превратить это в бизнес...

Но исследователи полагают, что Хая Рубинштейн приехала в Австралию без крема и денег даже на базовые нужны. За два года, проведенных с дядей, она не заработала ни цента: нянчила его детей в обмен на еду, постель и возможность учить английский. Как только Хая поняла, что уже может общаться самостоятельно, с радостью помахала ручкой дяде.

Банки той эпохи в принципе не выдавали кредитов женщинам. Для хорошего трудоустройства у Хаи не было ничего — ни образования, ни профессии, ни вида на жительство. Она набрала низкооплачиваемых работ и металась между ними, мечтая хотя бы вовремя рассчитаться за аренду жилья. Но вместе с тем понемногу обзаводилась другим видом капитала — знакомствами и поклонниками. Особенно круг ее общения расширило место официантки в кафе. Необычная внешность и кипучая энергия Хаи привлекали к ней мужчин. Какую степень близости с ними она себе позволяла, навсегда останется тайной, но дела пошли на лад. "Приятельницу", ссудившую деньги на открытие первого салона, звали Фредерик Шепперд Гримуэйд.

Рубинштейн «превратила» его в женщину, чтобы сделать историю социально приемлемой и избежать лишних вопросов. Фредерик был партнером в фармакологической компании и с удовольствием проводил с Хаей вечера в лабораториях, помогая совершенствовать рецепт крема ее матери. Хая узнала, что ланолин — воск с овечьей шерсти — является натуральным увлажнителем, а кора пинии — антиоксидантом. И овец, и пиний в Австралии тьма тьмущая, любые их производные можно было покупать тоннами за бесценок. Кроме этого, в обновленный состав вошли мягкий парафин, дистиллированная вода и лаванда, которой Хая маскировала сильный запах овчины. Первые образцы она продавала с рук — и так успешно, что скоро спрос превысил предложение.

Хая могла работать в лаборатории Гримуэйда только по ночам, днем она по-прежнему обслуживала столики. Стоимость производства Valaze даже с расходами на красивую упаковку была смехотворной. Гримуэйд предложил продавать его со 150% наценкой. «Женщины не поверят, что хорошее средство может стоить так дешево, — сказала Хая. — Им нравится думать, что они втирают в кожу что-то особенное». И подняла стоимость еще вдвое. Она считала, что высокая цена придает продукту ореол дополнительной привлекательности. Женщины не должны думать, что они покупают дешевку. Этот маркетинговый принцип оказался верен и помог ей сколотить состояние, а затем и приумножить. Данный подход и сегодня помогает многим брендам создавать сверхприбыли. Люди платят за раскрученное имя и за тот кусочек эксклюзивной сказки, который они при этом покупают.

Она всю жизнь следовала принципу, что если уж что-то создавать, то только совершенно новое и очень масштабное. Ее первый дом красоты в Мельбурне был прототипом современных Spa-салонов. Хелена Рубинштейн первая придумала не просто продавать женщинам косметическую продукцию, но и предлагать им множество услуг по уходу за собой: диагностика состояния кожи, души и ванны, массажи, маникюр и педикюр, уроки макияжа, свежевыжатые соки и овощные салаты во время отдыха и пробники в подарок на прощание. Кстати, именно Хелена придумала деление кожи на три типа – «сухая, нормальная и жирная» и первая предложила для них различные средства ухода.

Благодаря неустанным экспериментам были созданы средства по типам кожи – эта находка закрепила авторитет Рубинштейн в косметическом мире. Это было революционно для начала XX века, поэтому сработало. Женщины захотели ухаживать за собой системно и с применением новейших изобретений современной науки. Так Хелене Рубинштейн удалось покорить Европу, а позднее Америку. Там мадам уже строила «Дворцы красоты», и это название не было преувеличением. С начала 40-х она же первая предложила свои продукты мужчинам и создала для них отдельную линию и салон. Идея настолько опережала время, что первая попытка даже провалилась, зато вторая, чуть позднее, принесла очередную победу и бешеный успех.

Стремящаяся контролировать каждое действие подчиненных, неутомимая и не способная лениться, Хелена Рубинштейн прославилась бескомпромиссностью и деспотизмом. "Или по-моему, или никак", – таков был ее девиз. Ставшая популярной в богемных кругах Парижа (а на постоянное место жительства она перебралась именно туда), Рубинштейн обожала заводить связи среди творческих знаменитостей так же как терпеть не могла ходить на официальные встречи, не сулящие конкретно ей никакой выгоды. И не ходила.

Владеющая колоссальным состоянием, Хелена была отъявленной сквалыгой. Таксисты, если им выпадала "удача" подвозить эту даму, редко получали вознаграждение за свой труд – Рубинштейн торговалась за каждый грош. И никогда не ела в ресторанах – заявляла, что те, кто так делает, просто выставляют себя напоказ. Она же нарезала дома бутерброды и брала их с собой на работу. Персоналу, работавшему в ее салонах, деспотичная Хелена то и дело урезала зарплаты. Вечная конкурентка Рубинштейн, Элизабет Арден, всю жизнь обозначавшая ее не иначе как "та, другая", без труда перекупала у Хелены продавцов – они были отлично обучены, нетребовательны и голодны.

Зато на предметы искусства Рубинштейн тратилась, не считая средств. Ибо это было модно и выгодно. Не обладая изящным вкусом, она нанимала себе консультантов и по их наводке скупала картины, мебель, антиквариат. Предметом особой гордости Хелены были 27 ее портретов: Берар, Дали, Сазерленд – она позировала только лучшим.

Но косметическая империя никак не способствовала крепкой семейной жизни: времени на мужа и сыновей не хватало, муж начал ей изменять. Со слов Хелены, узнавая о каждой новой измене, она приобретала новое ювелирное украшение… Устав от постоянных измен мужа, Хелена разводится. Оба сына Хелены работали в ее компании. Рой готовился со временем принять руководство, Хорас торчал в лаборатории, помогая изобретать водостойкую тушь и другие косметические чудеса, которые современные женщины принимают как данность.

Для счастья Мадам не хватало только мужа и, по возможности, титула. И то, и другое Хелена приобрела в 1938 году, став женой грузинского князя Арчила Гуриели-Чкония. Князь был моложе ее на 23 года. В составленном брачном контракте указывалось, что если Хелена переживет супруга, все его состояние перейдет к ней. Над этим пунктом смеялся весь Париж. Но Рубинштейн действительно пережила молодого мужа! Пока он был жив, она посвятила ему линию мужской косметики. Мадам глубоко переживала внезапную смерть мужа от инфаркта в 1956 году. Три года спустя она потеряла младшего сына. Но ни личные трагедии, ни солидный возраст, ни диабет не заставили ее уйти на покой. Она открывала фабрики, выступала на телевидении, проводила семинары по уходу за собой. «Работа предохраняет от морщин на мозге и душе», — говорила она. История с грабителями закончилась тем, что непутевые воры покинули ее дом (под завязку набитый драгоценностями и шедеврами искусства), разжившись… сотней долларов. Рубинштейн любила вспоминать этот случай.

Королева косметической империи дожила до 95 лет, сохраняя до конца весьма трезвый ум активный характер. За день до смерти секретарь спросила, боится ли она умирать. Мадам дала поразительный ответ:"Теперь уже нет. Ни в малейшей степени. Раньше я боялась. Но я слишком долго ждала. Это, должно быть, интересный опыт".

Из Сети

Урожденная Хая Рубинштейн родилась в 1870 году в Кракове. У Рубинштейнов было 8 дочерей и мечта о сыне. Старшая дочь причиняла отцу с матерью больше головной боли, чем остальные семь, вместе взятые. Родители с трудом договорились выдать Хаю за обеспеченного 35-летнего вдовца, но та сбежала из дома...в Австралию к дяде. Без образования, знания языка и представления, чем займется в столь далекой стороне. По легенде, когда Хая приплыла в Австралию, в ее скудном багаже лежал подарок матери — 12 баночек домашнего увлажняющего крема и рецепт его изготовления. Хая сразу обратила внимание на обветренные лица австралиек, почти незнакомых с концепцией ухода за кожей. Австралийки, в свою очередь, изумлялись ее гладкому, свежему лицу. Хая раздала новым знакомым несколько баночек крема, научила им пользоваться. Восторженные отзывы натолкнули ее на идею превратить это в бизнес...

Но исследователи полагают, что Хая Рубинштейн приехала в Австралию без крема и денег даже на базовые нужны. За два года, проведенных с дядей, она не заработала ни цента: нянчила его детей в обмен на еду, постель и возможность учить английский. Как только Хая поняла, что уже может общаться самостоятельно, с радостью помахала ручкой дяде.

Банки той эпохи в принципе не выдавали кредитов женщинам. Для хорошего трудоустройства у Хаи не было ничего — ни образования, ни профессии, ни вида на жительство. Она набрала низкооплачиваемых работ и металась между ними, мечтая хотя бы вовремя рассчитаться за аренду жилья. Но вместе с тем понемногу обзаводилась другим видом капитала — знакомствами и поклонниками. Особенно круг ее общения расширило место официантки в кафе. Необычная внешность и кипучая энергия Хаи привлекали к ней мужчин. Какую степень близости с ними она себе позволяла, навсегда останется тайной, но дела пошли на лад. "Приятельницу", ссудившую деньги на открытие первого салона, звали Фредерик Шепперд Гримуэйд.

Рубинштейн «превратила» его в женщину, чтобы сделать историю социально приемлемой и избежать лишних вопросов. Фредерик был партнером в фармакологической компании и с удовольствием проводил с Хаей вечера в лабораториях, помогая совершенствовать рецепт крема ее матери. Хая узнала, что ланолин — воск с овечьей шерсти — является натуральным увлажнителем, а кора пинии — антиоксидантом. И овец, и пиний в Австралии тьма тьмущая, любые их производные можно было покупать тоннами за бесценок. Кроме этого, в обновленный состав вошли мягкий парафин, дистиллированная вода и лаванда, которой Хая маскировала сильный запах овчины. Первые образцы она продавала с рук — и так успешно, что скоро спрос превысил предложение.